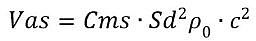

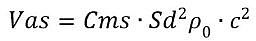

と言うのは、Cms が 3.06mm/N なのに、Vas:27L と出ていますが、下記 eq.1 で示すように、Cms は Vas から計算できますから、最初のカタログデータに示されるように、39L でないとおかしいのです。

…eq.1

…eq.1

10年ぶりの、HP更新ですwww

まあ、たまに誤字脱字の訂正くらいはしてましたが、新しいコンテンツは、10年ぶりという意味です。

5インチ(12.7cm)ウーファで 30Hz 付近まで再生する、広帯域トールボーイ 2ウェイ・トランスミッションライン型スピーカー(以下 TLS と略)の設計と製作です。

前回は欧州系ハイエンド御用達のスキャンスピーク・ドライバでしたが、今回は比較的安価な中華ドライバ(中華としては高いけどw)です。

で、小口径での低音再生という話をしようと思いましたが、その前にドライバの T/S パラメータについて話をします。

前回、T/S パラメータは公知のものとして扱いましたが、何を言ってるか判らないという意見も多かったのでw

日本では、国内 JIS 規格の関係で T/S パラメータが発表されていないドライバ(ユニット)が多いです。この JIS(Japan Industrial Standards) ってのは当然ながら日本のガラパゴス規格です。何故、T/S パラメータが必要かと言いますと、それが精度の高いドライバの物理的近似を与えるからです。

言い換えると、化石の如き JIS規格 のパラメータ(F0、m0、Q0、Z0、実効振動半径)では、そのドライバの特性を精度良く表現しているとは言えませんよ、ということです。元々あれは、H.F.オルソン博士(1901〜1982)の考え方が原型で、もちろん彼は電気音響工学の嚆矢ではありますが、さすがに古すぎるということですな。

T/Sパラメータ が必ず全て必要というわけではありませんが、少なくとも以下のパラメータが無くては、物理的な動作解析は不可能です。

その他の T/S パラメータは以下の通りです。

ドライバ全体の Q値である Qts は、Qms と Qes から計算できます。

Vas はドライバのサスペンションのコンプライアンスが箱に入れた時の空気の弾性と等しくなる容量ですから、Cms から計算できます。

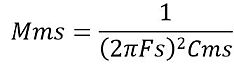

振動系の実効質量(振動板が押し出す空気の質量を含む)Mms は、Fs と Cms から計算できます。

公称インピーダンス Z0(インピーダンスカーブの最低値)は、Re と Le から計算できます。

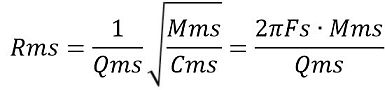

Rms(機械的な抵抗分)は、Qms、Mms、Cms から計算できます。

ついでに言っておくと、エッジとかダンパーという言葉も、国際的にはそれぞれ Surround(サラウンド)、Spider(スパイダー)が普通です。

T/S パラメータに関してもう一つ、しばしば散見される誤解がありますので書き加えておきます。

それは、これらのパラメータが Thiel 氏(Neville Thiele、1920-2012)の作ったバスレフ設計式(或いはそれを用いた設計ソフト)でのみ使われるものだ、という誤解です。実際、私が以前に所属していた会社でドライバの設計をしていた人と話をしたら、「あれはカーオーディオのサブ・ウーファー箱の設計に使うためのものだ」なんて言い出す始末ですからねw。

T/S パラメータと言うのは、ドライバを物理的に正確にモデル化することで、正しくドライバの特性を表せるようにした、というだけのものであり、エンクロージャーの形式が何であれ、或いはどんな種類の計算であれ、正しくモデル化された式であれば、当然に正しい結果が得られます。そりゃそうでしょう、基本的には、音響現象は必ず波動方程式が成立するのですから、これが解ければ正しい結果が得られるに決まっていますわねw

ここで私は TLS の設計に用いていますが、無論 BLH であっても、一次の波動関数で近似可能なのですから、かなり正確に解析することが可能です。

Thiel 氏の時代にはコンピュータが未発達だったので、大型コンピュータですら、直接に波動方程式を解くなんて事は考えられなかった訳でして、出来たのはせいぜいがヘルムホルツ共振箱に入れた時の特性を得るくらいで、それすらも吸音材を無視したものでした(吸音材による減衰の影響のみならず、音速も低下しますから、根本的に計算が変わりますから)。要するに、当時のコンピュータでは、それしか計算できなかったからそうした、というだけなんです。

70〜80年代に、故・長岡鉄男氏がバックロードホーン型(以下 BLH と略)で名を馳せたのも宜なるかなで、波動方程式を解けないんだから、BLH のシミュレーションなんざ出来るわけがありませんわな。だから「長岡経験式」が跋扈しえたのですw (長岡経験式を全否定しているわけではありませんよ。計算してみると、あれで案外といい線いってますしねw)

今の PC の能力というのは、当時のスーパーコンピュータ並ですが(まあ当時のスーパーコンピュータってのはベクトル演算に特化したものであり、スカラ型は 90年代以降ですが)、それでも結果を得るのに 10秒くらいは計算時間が必用です。

ってことは、当時の PC の能力なら一ヶ月くらいかかるかも? だから現実的に不可能だったのですわ。

日立あたりは、T/S パラメータを取り入れたのが早いらしいですが、当初からかなり正確に内容が判っていたらしくて、ダンプト・バスレフが多かったですわな。多分、大型機を使って計算していたのでしょう。何しろ大会社で、中央研究所とかが一枚噛んでいたらしいしw

なお、私の最初の PC:MZ-2200 は、8bit 2MHz の CPU でしたw 対して今のは、64bit 3.2GHz でコアが 8つにスレッド 16(並列処理)ですから、メモリ容量を無視しても少なくとも百万倍、メモリ容量を考慮するともっと速いですからね。ちなみにスパコンに至っては、当時と今とでは「何億倍」という違いがあるんだそうですがw

さて、T/S パラメータがわかったところで、本題の低音再生の話ですw

一般に大口径のものほど低音が出る(Fs が低くなる)、と思われる人が多いでしょうが、これは正確ではありません。T/S パラメータで見るなら、基本的には Mms(振動板と振動板が掻き分ける空気の実効質量の和)と Cms(振動系のコンプライアンス)だけで Fs(裸のドライバ単体での、最低共振周波数)が決定します(後で式を示します)。Sd(振動板面積)なんてパラメータは、Fs の計算には出てきませんから、実は口径は関係ありません。

ただ普通は口径が大きくなるほど当然に Mms は重くなりますから低音も伸びる、ってことですな。また、駆動力(BL product)の B(磁束密度)は口径には依存しませんが、L(磁場中のボイスコイル巻き線の長さ)はボイスコイルの直径に比例するので、大口径の方がヴォイスコイル径も大きくなるから BL 積もまた高くなります。BL 積が大きれば、その分、等価質量 Mms を重く出来る(重くしても十分な出力音圧を得られる)ので、更に Fs を低く出来る、というわけです。まあ、大口径の方が磁石もデカイのが普通ではありますがw

逆に、口径が大きければ絶対に低音が出るというわけではなくて、ヘビーデューティーと効率を重視する PA 用ドライバでは、Cms が低くかつ Mms が小さいので、大口径でも Fs は高くなります。

だから当然に逆のケース(小口径で Fs が低い)もある訳ですが、じゃあ何が口径と何が関係するのかと言えば、能率と低域の最大音圧です。つまり、低域の Dレンジが変わります。

振動板面積が広いほど、自由空間との音響インピーダンスはより低い周波数に置いて整合してきます。だから広いほど(つまり口径が大きいほど)低域での効率は高くなります。

従って、低い周波数を小さな振動板で再生しようとすると、振幅が大きくなります。これも当然ですね、整合のアンマッチが大きければ、アンマッチの分だけは、無駄な運動エネルギーが消費されるって事なのですから。

低域の最大音圧は、Sd と Xmax で規定される振幅幅により決まることになります。ただしこれは、密閉箱の場合です。

例えば、故・長岡鉄男センセーの大好きな BLH であれば、低域にはホーンロードがかかっていますから、振動板の振幅は極小になると同時に、能率も高くなります。

つまり振動板への負荷になる音響インピーダンスが大きくなる、ということです。そして振動板の振幅は小さくなれば、効率と共に(理論的には)歪みも小さくなります。つまりホーンと言うのは、振動板と空間とのインピーダンス・マッチングを取る装置なのです。

TLS も BLH ほどではありませんが、共振周波数付近では背面の音響インピーダンスが大きくなります。

だから、それなりに最大音圧を稼ぐことができます。ただし、共振周波数よりも下では、急激に音響インピーダンスが下がります。

まあ BLH でも Fc より下は急激に下がりますけどね。

現実的には、低域レンジの拡大では明らかに TLS が有利で、Dレンジの向上に関しては BLH が明らかに有利です。

BLH は、前回の TLS の説明でも書いたように、もしも理想ホーンであれば完全な抵抗性になります。ただし、私の人生でそんな BLH を見たことはありませんがw

現実には、背面の音響インピーダンスには TLS よりも多くのピーク・ディップが発生してリアクタンス成分が増え、大抵は共鳴型とホーンの中間的な動作をしていますから、実際的には TLS の方がずっと抵抗性に近く(つまり大型密閉箱の動作に近く)なります。

バスレフの場合には少しだけ様子が違っていまして、背面の音響インピーダンスが大きくなる範囲が狭く(共振の Q が高い)、更に共振周波数以下の超低域での減衰がずっと速くなります。振動板とポートの物理的な距離が短いためで、バスレフの超低域が(理論値で)-18dB/oct で下がっていくのはそれが理由です。密閉は(箱の大きさが適正なら) -12dB/octで、TLS はその中間になります。なお、音質的には TLS は両者の「いいとこ取り」だと私は思っています( 個人の感想ですw)。

ヴォイスコイル・ギャップ内の磁場は完全に一定ではなく、端によるほど磁束密度は小さくなるので、歪みもコーン紙の振幅に比例します。従って、大口径ウーファーや BLH なんかは有利ということになるのですが、実際には様々な要素で決まりますから、BLH や大口径だから低歪み、なんて事にはなりませんw

現実には、大口径ほど低い周波数から分割振動生じ易くなりますし、高域での指向性も悪化するのでクロス付近での特性の乱れが生じ易くなりますから、2ウェイではむしろ中域での歪みが増えるのが普通です。それらの問題を避けるためには 3ウェイや 4ウェイにせざるを得ず、更に金属系振動板などで分割振動を抑止しようとすると、内部損失の低い金属系材料の高域での共振が問題となり、その共振を抑えるための特殊なダンプ素材を加えたりフィルタを工夫したり・・・となります。

つまり、これは選択の問題なのです。

これを設計・製作したのは 7年位前で、当時 5インチ最強と言われた midbass driver(ウーファ)、Aurum Cantus の AC130Mk2 を使いました。選定の理由は、5インチとしては異例に低い Fs のためなのですが、実は発表されている T/Sパラメータに矛盾があったりしますw

カタログデータはこれです。

こちらの別サイトにもデータがありましたが、何故か違う値になっていて、かなり値が変ですw

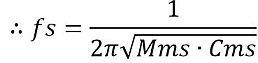

と言うのは、Cms が 3.06mm/N なのに、Vas:27L と出ていますが、下記 eq.1 で示すように、Cms は Vas から計算できますから、最初のカタログデータに示されるように、39L でないとおかしいのです。

…eq.1

…eq.1

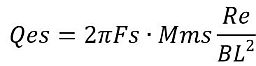

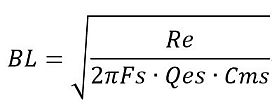

ところが、実は最初に示したカタログデータもおかしいんですわw というのは、Qes と Re との関係は

…eq.2

…eq.2

になります。この eq.2 にカタログ・データを代入すると、Qes = 0.44 となって、カタログの 0.33 という値と矛盾します。

もし Qes、Re が正しいとするなら Mms の値が 6.8g くらいでないとおかしいです。独立に制御できるパラメータではありませんから、何処かが間違っています。Cms と Mms、Fs の関係もおかしいです。

で、最初に書いた Fs の話です。「最低共振周波数 Fs というのは、口径には無関係で、振動系の実効質量とコンプライアンスで決まる値だ」と書きましたが、eq.2 を変形すると、

…eq.3

…eq.3

…eq.4

…eq.4

口径には無関係である、という事が eq.4 からわかりますね。

この式にカタログ値を代入すると、Fs=30Hz になってしまいますから、Mms か Cms のどちらか(または両方)がおかしい、という事になりますね。

別のサイトにあった、少しずれたデータは、要するにこの辺の辻褄を合わせる為に、Cms を調整したって事なんだと思いますw

なお、その他のパラメータ、BL積や Rms(機械的な抵抗分)との関係は、下記 eq.5、6 で示されます。

…eq.5

…eq.5

…eq.6

…eq.6

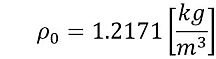

但し、ρ0、c は、それぞれ空気の密度、音速を表す定数で、SI単位系で

![]()

これらの値から計算してみると、下 Table.1 の値(Calculated)を得ます。

こうしたカタログデータの矛盾は、さほど珍しい話ではなく、中華製だからということでもありません。アメリカの有名メーカーでもあります。

例えば JBL の極めて有名なフルレンジ・ドライバーに LE-8T と、そのフェライト版の LE-8TH がありますが、両者のパラメータでは、Xmax、Qes と Qts だけが大きく異なっています。しかし、上の式を見れば分かるように、そんな事はあり得ません。

Qes が違えば Fs か Mms か BL積 が違うはずであり、LE-8TH の場合ですと、磁気回路の変更に伴って磁束密度 B が変ってしまった、と考えるのが妥当でしょう。だから、これらをもし同じ箱に入れたら、当然に全く違う音になるでしょうねw

という訳で、何かおかしいと思ったら、パラメータを実測してみるのも宜しいかと。

更にこれがバーン・イン(エージング)で変化します。だから新品状態で実測すると、また違った値が出たりしますw

以前に見た、あるメーカーの実験値では、初期状態からバーン・イン 40時間経過後のデータは、Fs は 57Hz から 47Hz に、Vasは 14.2L から 20.7L へと大きく変化していました。当然 Qms も 2.40 から 1.87 へと大きく変化していました。

下記リンクの論文なんかを読むと、この理由は、どうやらサラウンド(エッジ)やスパイダー(ダンパー)の機械的なスティフネスが変化するせいらしくて、初期の 100時間でかなり柔らかくなるものみたいですね。しかもバーン・インの再生音量に比例して。

Modeling load-induced aging of loudspeaker suspension

というわけで、新品状態(バーン・イン前)で実測したデータ(Measured)も同時に示しておきます。

AC130Mk2 の、カタログ値と、計算値、更に実測値(T/Sパラメータ)を下表に示します。

| Catalogue | Calculated | Measured | |

| Fs | 35 Hz | 35 Hz | 49 Hz |

| Re | 7Ω | 7Ω | 7.3Ω |

| Le | 0.35 mH | 0.35 mH | ← |

| Qms | 3.02 | 3.29 | 3.97 |

| Qes | 0.33 | 0.44 | 0.47 |

| Qts | 0.29 | 0.39 | 0.42 |

| Vas | 39 L | 30 L | 16 L |

| Cms | 3.06 mm/N | 2.32 mm/N | 1.24 mm/N |

| BL | 5.63 Tm | 5.63 Tm | ← |

| Xmax | ± 5 mm | ± 5 mm | ← |

| Sd | 95 cm2 | 95 cm2 | ← |

| Mms | 9 g | 9 g | ← |

| Rms | - | 0.7 Ns/m | ← |

Table.1 T/S parameters

なお、トウィータには、ハイル・ドライバ(別名 AMT:Air Motion Transformer)を使用しました。

昔はハイル・ドライバってクソ高かったんですが、特許権が切れたからなのか、最近は中国製の非常に安価なドライバが手に入りますw

実際に特性を測ってみると、とんでもなく低歪みで、かつワイドレンジ。リボン・トウィータの良さとソフトドームの利点を併せ持つ感じですね。しかもリボンと違ってトランスが入っていませんから、使い易いですし。

動作原理的にはホーン型が低歪みになるはずなんですが、実測してみると、現実にはリボンやハイルドライバの圧勝ですw

測定値はアンプ並みの低歪みになりますね。

前回は、先端 1/4 程度から絞り込み、その部分だけ吸音材無しにすれば、概ね理想的な音響伝送路が作れるという話をしました。

これは事実なのですが、せっかく小口径にしても、何しろキャビネットが大きくなりすぎます。

そこで今回は、絞り込みをより強くして、ラインの長さをかなり短縮(1.15m)してみました。このために、背面の音響インピーダンスは、前回のように完全にレジスティブとはいきませんが、その代わり3次以上の共振峰の周波数がより高い周波数に移動して、5次以上は完全に無視できます。

逆にドライバの Dレンジ確保を考えるなら、3次項はもう少し低い周波数になった方が良いかも知れませんが、アッチの都合とコッチの都合が適合するとは限らない訳でして、まあ色々と妥協した訳ですw

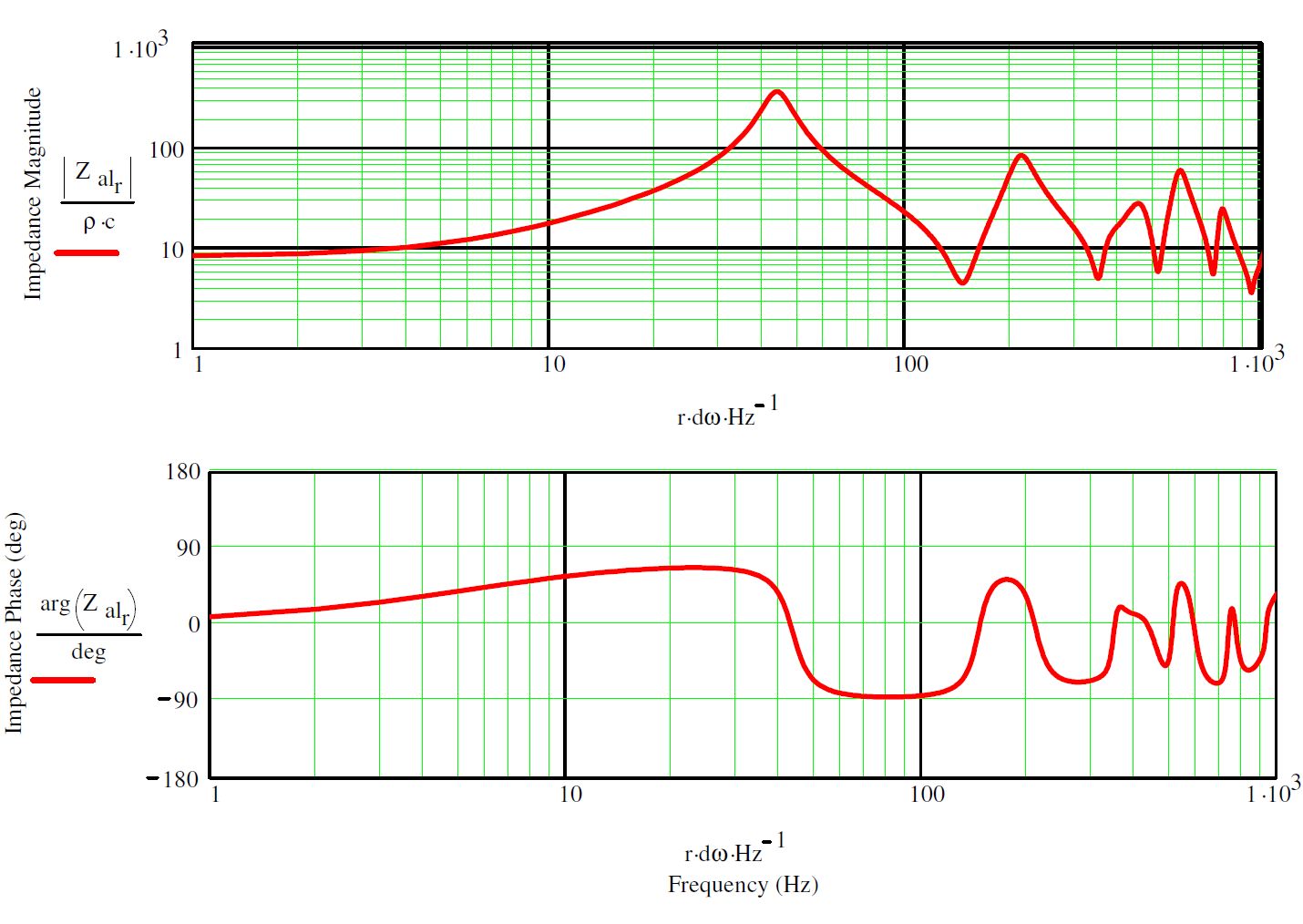

Fig.1 背面の音響インピーダンスの絶対値と位相特性

で、肝心の振幅特性のシミュレーションですが・・・

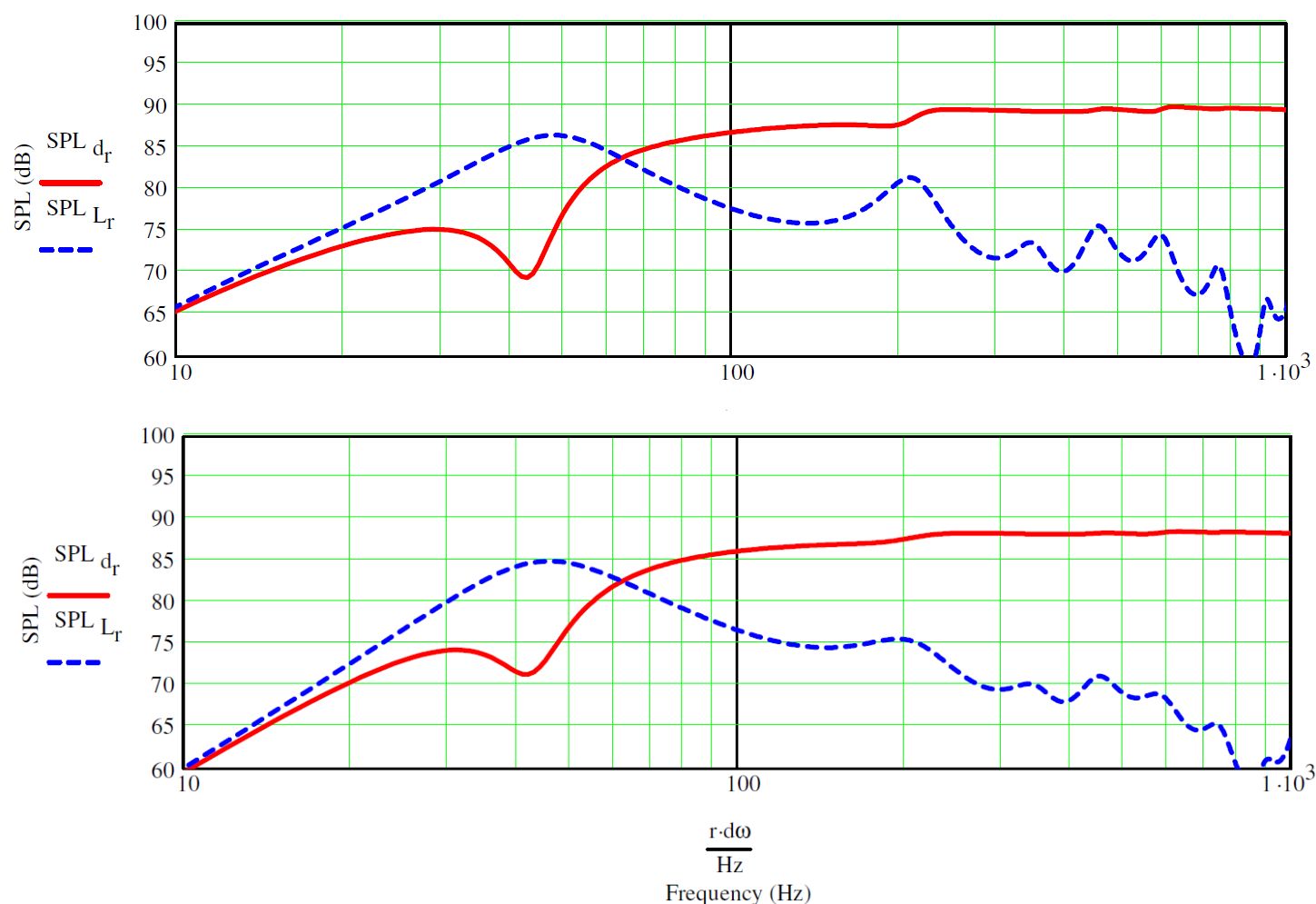

下図 Fig1 に示すように、T/Sパラメータに計算値を使おうが、実測値を使おうが、得られる結果に大きな差がなかったりしますw

これはどういう事かと言いますと、要するにバラツキにしろ枯化にしろ、機械的なサスペンションが十分に滑らかで無いが故にスティフネスが大きくなり、Fs が高く出ている訳で、音響インピーダンスの高くなる共振周波数付近ではコーン紙の動きが小さくなるので、これらの影響はあまり強くは出てこない、という事なのだろうと思います。

現実の設計は、当然ながら実測値を中心に行いましたが、エージングが進んでも、特性の変化は案外と少ないって事でしょう(多分w)。

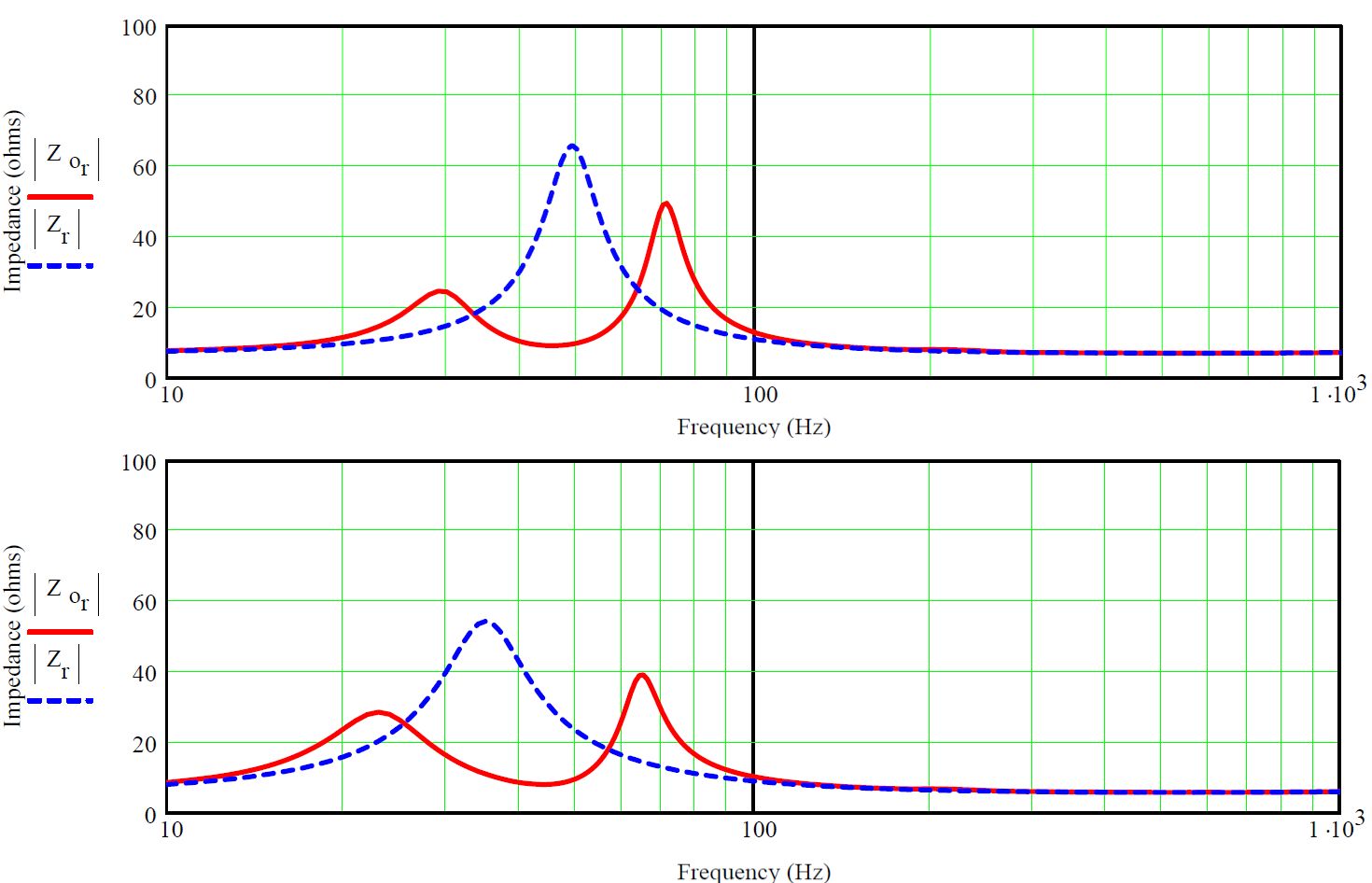

Fig.2 実測値(上)と カタログ値(下)によるシミュレーション結果

もちろん、インピーダンス特性は両者で違います(下図 Fig.3)。Fs が異なるのですから、当然ですよね。にも関わらず、振幅が大きくは変わらないのですから、よく言われる、インピーダンスのピークを揃えるようなチューニングに、どれほどの意味があるのかは甚だ疑問と言わざるを得ません。

だから私は、電気インピーダンスを測るのを止めてしまいました。だって意味がないでしょ、そもそも振幅を揃えるのが目的なんだからw

逆に、振幅特性を優先してやれば、エージング終了後のインピーダンス特性は下のように揃ってくるハズ・・・ということです。実測値の Vas が小さくなっているので、エージングと共にこれが大きくなり、Fs が下がって上記シミュレーションに近づいてくるハズなのです。

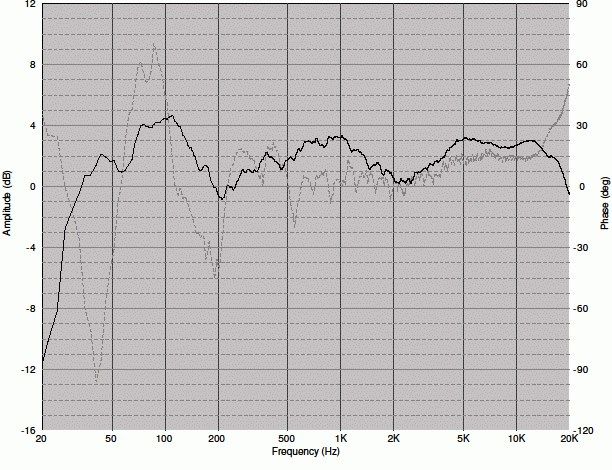

ここで、いきなりですが、最終的な実測特性を見て下さい。測定方法は前回と同じです。

共振点以下の超低域で、前回と同様に、かなり低いところまで伸びていて、およそ30Hz付近まで平坦になっています。部屋の特性もあるにせよ、前回は 20Hz 付近まで伸びていたので、これは TLS 特有の理由によるもの、と考えるべきでしょう。

私が考えるに、これはラインの絞り込みの影響だと思います。ラインを絞り込むことで、空気の粒子速度が増します(音速は下がる)。すると空気の粘性によって、低音の放射がビーム状になると言うか、ある程度の距離までは平面波的になります。言ってみれば、開口端補正が発生する理由そのものですが、開口端の絞込みが強くなるほどその影響は大きくなります。

実際、前回もニアフィールド測定での開口端での特性はシミュレーションに非常によく一致していますが、それにも関わらずファーフィールド

での測定では、より低い方(20Hz)まで伸びています。

これは、絞り込んだラインからの超低域の放射がビーム状になった結果、ポートからの出力とドライバとの仮想的な距離が伸びて位相差が大きくなり、そのために共振周波数以下で前からの音との打ち消しが行われず、超低域のレベルが上昇したのではないかと思います。

元々、TLS はラインの長さと吸音材による音速の低下のために、共振周波数以下で位相差が生じて急激な低下が発生しない(音響迷路の原理)のですが、それが強い絞り込みによって、実際の距離よりも更に強調されるのだろう、と考えています。絞り込みにより、開口端での音速が下がるので、なおさらと言うことになります。

実は同じドライバで、更に小型(この半分くらいの容積)の箱も作っていまして、同様の傾向が見られましたから、これは多分間違いないでしょう。

先ず、クロスオーバー周波数の設計について、基本的な点を書いておきます。

根本的な問題として、低域と高域の各フィルタのカットオフ周波数(Fc)とクロスオーバー周波数は、一般には 同じにはなりません。但し、例外あって、ある種の形式で奇数次の場合、リンクウィッツ・ライリー(L/R型)、それと以前に私も試した直列型、です。

ごく一般的なバターワースの Fc は-3dB (電力が半分)になる周波数を Fc としますが、2次のバターワースフィルタで、もしハイパスフィルタとローパスフィルタの Fc が同じであれば、電圧の合成特性はクロスオーバー周波数では +3dB のピークを持ちます(音圧は電力ではなく、電圧の和に比例するので)。

ところが 3次の場合ですと、位相の関係で同じ Fc の時に平坦になるんですよ。もちろん、タイムアライメントが合っていれば、ですがw

L/R 型は、例えば 4次 であれば、簡単に言って同じ Fc の 2次のフィルタを 2つ重ねたような感じで、クロス周波数では -6dB になるのです。

直列型は、メーカー製では古いケンウッド製しか私は存じませんが、直列型なら当然に合成伝達関数が 1 になるのですから、必然的に合成和が平坦です。ちなみに、一次であれば普通の並列型でも合成伝達関数は 1 になります。

楕円関数フィルタやチェビシェフ・フィルタであればかなり悲惨です。設計値の Fc はフィルタのリップル値になりますから、-0.2dB とかです(フィルタの設計次第で変わりますが)。すると合成特性はクロス周波数で +6dB という事になってしまいます。

だからネットワークというのは、何れにせよ、合成特性を見ながら Fc を計算し直す必要があるってことです。

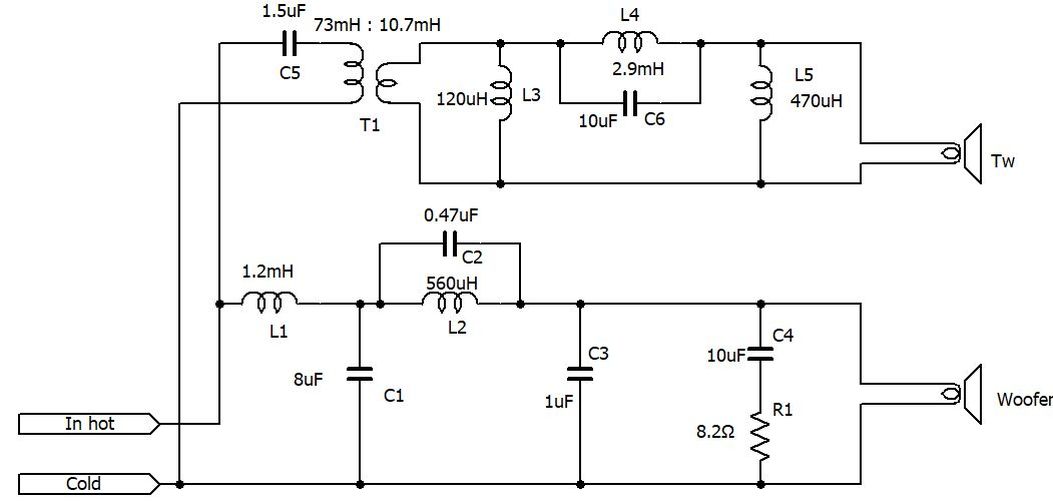

で、今回の設計です。

以前に実験して好結果を得た、楕円関数フィルタですが、今回は 4次としました。4次の楕円関数の場合、構成の仕方で、3次と同じシリーズ・パス構成になり、前回の 5次より大幅に部品点数が減ります。3次よりも極も零点も増えるのに、部品は 1個増えるだけなので、お得と言うかw

前回同様に、今回もナノ結晶トロイダルコアを使った、自作トランス型アッテネータを使用しています。但し、今回のコアは日立製ではなく、安価な中華製コアです。これは中国の工場と交渉して購入したのですが、ところが税関で箱を開けられて、それで部品がこぼれ落ちて、えらい目に会いましたw さすがは中国、民間業者よりも、国家機関のほうが信用できないwww

ナノ結晶コア(日立の商標名はファインメット)は、バルクハウゼン・ノイズが出ない、純鉄に迫る高い磁束密度、極めて高いμ、それでいて比較的高い周波数まで使える、といった優れた利点があり、特性は文句なく優秀ですが、日立製はあまりにも高価に過ぎましたw

というわけで中国製ですが、まあ比べると多少、性能に違いはありますが、気にしないことにしますw

トランスの一次と二次の巻線比は 2.8:1 で、9dB ほど絞っていますが、これはバッフル・ステップ補正を加味した値であり、ドライバの能率差は 6dB 程度です。

トランス式アッテネータの利点は、主に主観的な評価によるものであり 「どうか一度、試してみて下さい」 としか言いようがありませんが、私自身が抵抗式に戻ることは、もはや無いと思います。フィルタ定数を調整することでバッフル・ステップの補正を行っています。

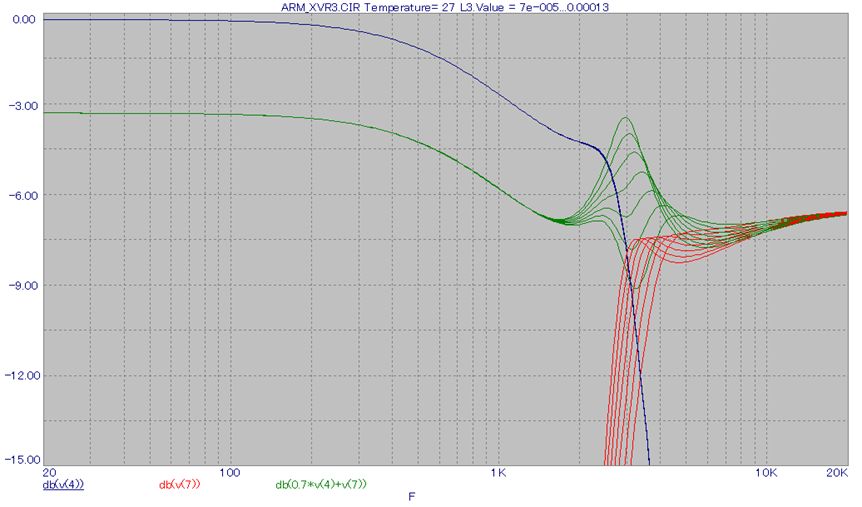

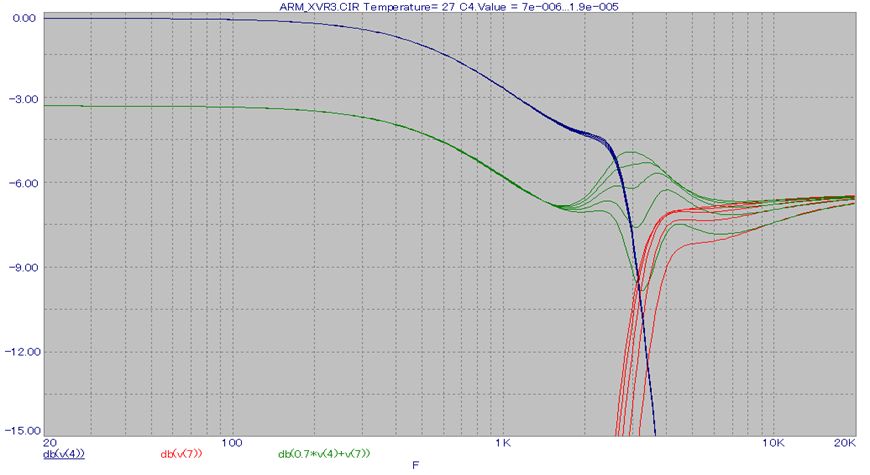

どこをどう調整すると、どう変化するのかを下図のようにシミュレータで探り、バッフル面から計算されるピークと高域の補正を行います。

定数変化に伴う例を下に示します。バッフル・ステップの理論では 6dB の高域上昇になるのですが、現実には 3〜4dB くらいに収まることが多いです。理由はわかりませんけど、いわゆるエンジニアリング・ディシジョンってやつですw

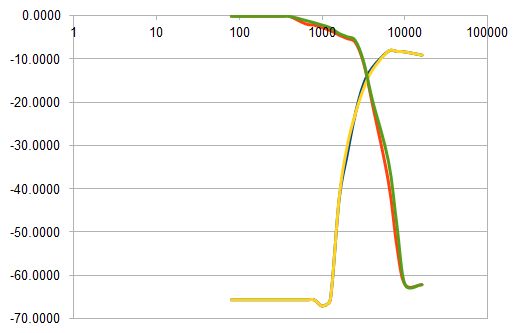

フィルタの実測値は、シミュレーションによく一致しています。

Fig.6 フィルタ実測値と計算値の差異

Fig.4 に示したように、実測の総合的な振幅特性は、200Hz 以上では±2dB以内に収まっていますし、クロス付近の位相特性にも段差などはなく、滑らかにつながっている事から、バッフル・ステップ補正の適切さがわかります。

楕円関数フィルタのネットワーク回路への採用例は多くありませんが、60dB/oct に迫る急峻なフィルタの雑味の無いクリヤな響きを知ると、 バターワースや L/R フィルタには戻れません(これも個人の感想ですw)

実作したネットワークの回路を下に示します。

Fig.7 ネットワーク回路

Fig.7 ネットワーク回路

注意すべき点として、楕円関数フィルタのインダクタには高い Q が必要になりますから、インダクタンス値が大きくなると、空芯コイルでは難しい部分があります。

L1 は Jantzen Audio 1.2mH 15 AWG P-Core Inductor

L2 は Bourns 2321-H-RC 560μH、トロイダル・コア

L4 は Roxburgh SF1122 2.9 mH、トロイダル・コア

を使用しています。

トロイダルは音が音で音だから・・・なんて話では全然なくてw、インダクタにかかる電圧と周波数から決まる磁気飽和を考慮した上で、可能な限り低い抵抗値のものを選定した結果です。

インダクタの Q を高くするためですが、ウーファーに直列に入る抵抗分を小さくする為もあります。

例えば L1 は、空芯だと銅箔タイプですら 3倍近い DCR になってしまいますからね。

ぢつは、初めはネットワークコイルとトランス式アッテネータを兼用して、インダクタンス値を L4 に合わせるために、コアの一部をカット

してギャップを入れたものを注文して作ってもらったのですが、音が入るとギャップが盛大に鳴きだしまして、断念しましたw

カットコアで作って、ギャップに何か挟んでバンドで締め付ければ可能かもしれませんが、これは自作ではギャップの精度が取りにくいので、別の意味で難しいでしょうね。

近年、いろいろな人と話をして、当然と思っていた事が案外と知られていないようなので、注意喚起の意味で書いておきますが、スピーカーの諸特性と言うのは、基本的に定電圧駆動した時の特性であり、電流駆動に近づくほどに(即ちアンプやネットワークの抵抗分が増えるほどに)、当初の特性からは乖離していきます。アンプにはダンピングファクターという項目がありますが、要するにアンプの内部抵抗分であり、内部抵抗が大きくなるほどに低域では Q が低くなり、制動不足となります。

もし完全な定電流駆動であれば、ドライバにかかる制動分は Rms(機械的な抵抗分)だけになってしまいます。つまりスピーカーの振幅特性というのは、ヴォイスコイルの電磁制動によって平坦になるように設計されているのです。

既にここまでお読みなればお分かりのように、T/Sパラメータ の Re はかなりインパクトがある定数です。直列に抵抗を入れるのは Re が増えたのと同じことであり、設計値とは異なったものになります。

だから、もしも抵抗分の大きなコイルを使う場合には、初めからその抵抗分を加味して設計する必要があるのです。

なお、バスレフの場合には、電気的なインピーダンスがかなり上昇しますから、その周波数付近での電磁制動は低下しています。

TLS ではその上昇が少ない(まあ、設計次第ではありますがw)ので、その点でも有利です。更に、背面の音響インピーダンスが抵抗性だから、音響制動もかかりますしね。

板には 15mm のフィンランド・バーチ合板を使い、知り合いの家具屋さんにカットして貰いました。大ベテランの家具屋さんのカッティング、流石の精度の高さですw

板取と、組立図(リンク、別タブに開きます)を下に示します。

開口部の隙間は 0.5mm のズレも許されないので、板の厚みを使って、ぴったりになるように、治具を作りましたw

正直に言って、「誰でも簡単に作れる」なんてことは言えませんねw それなりに工作精度が必要です。

図中の裏側の丸穴は、ターミナルです。

合板の木口(こぐち)には、木口用の突板を貼っています。

スタッフィング(吸音材の詰め込み)は、クローズド・エンド(トウィータの後ろ)は 12[kg/m3]、中間部分が 8[kg/m3] くらいで、絞り込みの始まる部分から開口部にかけては吸音材なしです。

クローズド・エンド側は、より低音での吸音率を高めるために、ホワイトキューオンという厚めの材料を買って、これを薄く削ぐように、3mmくらいの薄さに開いたものを、ミルフィーユ状に重ねて使いました。中間部分は、ロカ綿という水槽の濾過材です。

塗装は、前回と違うのは、板に染料を塗った点です。目止めして、染めた上にセラックニスを塗り、その上からウレタン塗料を重ね塗りと水研ぎを繰り返して、ピアノフィニッシュとしています。お陰で、塗装には一月以上かかりましたがw

最近はフィンランド・バーチの良材が手に入らないので、表面の乱れを色々と細工して抑え込む必要があります。

まあそれでも手に入ったからラッキーな方で、入手自体が難しくなってますね。これに代わる物というと、なかなか難しいので。

裏側は、黒ラッカーのつや消しとしました。

下の写真のように、サランネットを付けています。小さなネジを本体側に付けて、サランネット側でそのネジの当たる部分にネオジウム磁石を埋め込んで、着脱可能としました。

ネットワークについては、L1 のコイルは相当重いので注意が必要です。中心付近の補強桟のコーナーに接着剤で貼り付けた上で、別の桟で押さえつけています。

測定した周波数特性は、既に示した通りです。特性は見ての通り、フラットで広帯域です。

小口径ならではの指向性の広さと点音源に近い事、更に TLS 方式の特徴でもある、群遅延特性に優れ、制動の効いた低域レンジの拡大、などが技術的特徴と言えますね。豊かな低音と共に、大型密閉箱に近い特性が得られるのが TLS の利点です。

音質的に特徴があると思うのは、アタックにキツさが無い点ですかね。我が家のメインである ScanSpeak よりも滑らかに感じます。

ScanSpeak 自慢のリングドーム・トウィータとスライスト・コーン・ウーファーより、中華製ハイル・ドライバと中華ハイブリッド・コーンの方が滑らかさで勝るのかも知れません?w

逆に ScanSpeak はモニタートーンと言うか、明るい奔放な鳴り方はしませんが、抑制の効いた切れ味鋭い音という感じですね。

うちに来た人は、音楽の好みによって、支持が別れましたw

ミッドバス・ドライバのコーン紙は、カーボン繊維とアラミド繊維の混紡とのことで、こうした高ヤング率のコーンは分割振動が抑えられる(発生する周波数が、かなり高くなる)利点がある半面、その内部損失の低さから、どうしても高域にピークを持ちます。

しかしこのスピーカーでは、(特にアラミド系ではしばしば感じる)特有のキャラクターを感じません。これは楕円関数フィルタの採用の影響が大きいのだろうと思います。

内部損失の低い素材をコーン紙に用いたときに現れる高域ピークですが、例えばそれが 5kHz付近に現れたとすると、普通に使われる 2次のバターワースなんかでは、せいぜいが 12dBくらいしか減衰させる事ができません。しかし本機に用いたフィルタの場合には、5kHz以上は 60dB 以上も減衰しているのです。これって、歪率で言えば 25%と 0.1%以下の違いですからねw

これは金属系コーン紙でも、同じことが言えるでしょう。実際、日立の金属コーンのシステムなんかは、ノッチフィルタを使ってピークを抑え込んでましたね。

このスピーカー、2 セット制作して 1 セットは友人宅にお嫁入りしましたが、元々彼が使っていた Onkyo D77XD より、低音もよく出るし、中高域の質感はずっと高いというので、かなり気に入って頂けました。