計画倒れ開発品

これまで数多くの物を作りましたが、全てが思い通りに出来るはずがありません。中には途中で飽きてしまって中止したもの、最初の目標が大きすぎて挫折したもの、作っているうちに目的が変わって何を作っているのか良く分からなくなってしまったもの、などどうしようもないものも沢山ありました。多くは処分してしまって残っていませんが、手元に残っているものを掲載しました。失敗を教訓にすれば良いのに、何回かに一度は同じ失敗を繰り返しているようです。

1.シグナルジェネレータ (1990年製作)

’90年10月完成と記録してあります。出力周波数100KHzから300MHz、分解能100Hz、出力0dBm固定、AMとFMの変調が掛けられます。変調周波数と変調度は可変。と書けば結構な性能ですが、信号純度が悪く使い物になりません。非常に力を入れて作ったものなので捨てられずに残っています。

周波数と変調モードはテンキーで設定します。約10年ぶりに電源入れてみましたが、機能はしているようです。2つのノブは変調周波数と変調度の設定用です。テンキーの部分は4mmもあるフロントパネルを糸鋸で切り抜いてタクトスイッチを埋め込み、インジケータの部分はスモークと透明のアクリル板を組み合わせ、写真では分かりませんが変調モードの表示はレタリングの文字を裏からLED照明で浮かび上がらせる、といった非常に手の込んだ加工を行っており、若い頃の馬力を感じます。(今では作る気になりません。)

背面のコネクタはコンピュータで周波数制御するためのものです。

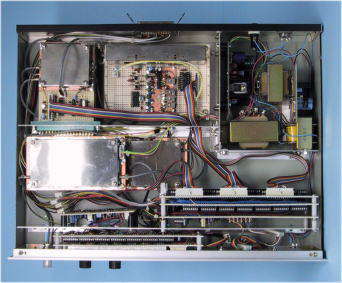

内部の様子。インジケータの表示部分と制御回路がかなりの部分を占めています。標準ロジックICで全てを作っているためであり、今なら1チップCPUで全て出来るでしょう。各回路ブロックを別々に作って組み合わせてあるため、基板サイズがばらばらで雑然とした感じがします。この後は回路規模が異なっても出来るだけ同じ基板サイズで作るようになりました。

これが失敗した直接の原因は技量不足でしょうが、最大の失敗は作る目的がどんどん変わっていったことでしょう。

まだPC98が全盛期でMSDOSで動いていた頃、私もパソコン(PC−9801RX)を購入しました。(’87年頃だったと思います。)パラレルI/Oボードを作って遊んでいるうち、パソコンで制御できる受信機を作ろうと思ったのが発端です。パソコンで動かすにはPLLの局部発振回路が必要ですからこれを作り始めました。教科書通りにVCOとプログラマブルディバイダとフェイズコンパレータ(TC9122とTC5081を使ってました。MC145163はまだ知りませんでした。)で局発用の数十MHzのPLL発振器作ると、10KHzステップぐらいしか設定できません。「100Hzぐらいの周波数ステップにしたいな」と思って多重ループPLLにすることにしました。(まだDDSは一般的ではありませんでした。今なら1チップで達成できます。)

シングルループのPLLでも殆ど経験ないのにいきなり多重ループ作り始めたのですから、無謀もいいとこです。おまけにVCOをいっぱい作るのは大変なのでCR発振の74LS624を多用しましたから、非常に不安定でどうにもなりませんでした。(こんな回路)

もう一度作り直そうと思っていたら、エレクトロライフ誌にシグナルジェネレータの製作記事が載りました。「どうせ作るならシグナルジェネレータを作ろう。これを局発にすればどんな受信機だって作れるし。」と計画修正です。本来はパソコン制御の受信機だった筈なのに、パソコン制御→PLL発振器→多重ループPLL→シグナルジェネレータと、どんどん作るターゲットが変わって行きます。

こうなると、どんどん深みに嵌っていきます。数十MHzの多重ループPLLに失敗したのに、こんどは500MHz帯です。(こっちはこんな回路)VCOはマイクロストリップラインもどきで構成するなど技術的には格段に進歩しましたが、変調回路やフラットアンプなど一度も作ったことの無い回路も加わって苦難が続きます。

(この辺の回路は記事のデットコピーでしたが! しかし、経験的にデッドコピーは曲者です。回路図だけではノウハウが分かりませんので、作ってもちっとも動作しないことも多々あります。沢山痛い目に会いました。いまだに達成できないのはUHF帯のオクターブVCOです。立体配線やらマイクロストリップラインやら何度もチャレンジしましたが、周波数変化量が少なかったり、周波数がスキップしたりとさっぱりです。いまではもっぱらTVチューナなどのジャンクの局発を流用しています。)

膨大なエネルギーと資金と時間(延べ2年ぐらい)を投入して出来あがったものがこれです。シグナルジェネレータとしても使い物になりませんが、本来の目的のパソコン制御の受信機とは掛け離れています。技術的に得るものは沢山ありましたが、趣味の物作りとしては大失敗でしょう!

2.AC−ACインバータ (1999年製作)

ノンセクションのページに掲載したマツダ電気時計を動かすために作った100V50Hz電源です。

最初は、時計を動かすだけですから擬似正弦波の電源を作ろうと思いました。しかし色々調べているうちに綺麗な正弦波の電源を作りたくなりました。アンプでトランスを駆動すれば良いのだから、オーディオアンプとたいして変わらないだろうと考えました。「どうせ作るなら数10Wぐらいの出力のを作ろう他にも使えるし」と、どんどん計画が変わってしまいました。シグナルジェネレータと同じ道です。出来たものは本来の目的はおろか何にも使い物になりません。合掌!

ごっつい放熱器!。アンプでトランスを駆動するため効率はとても低いのですが、放熱用にファンは使いたくなかったのでこんな大きな放熱器を付けてしまいました。そのため、とっても大きく重くなってしまいました。裏面は電気時計のタイマーとしての機能を使用するため、リレーにより元のAC100VからON,OFF出力するコンセントが付いています。

内部の様子。結構綺麗に作ってあります。50Hzの元は12.8MHzのTCXOを分周して作ります。フィルターで正弦波とし、アンプで増幅してトランスを駆動します。(ブロック図と回路図の一部はこちら)アンプは23Vで動いていますが、この電源は20V3AのACアダプタジャンクを23Vに改造し、2台パラレルで供給しています。つまり電源の供給能力は100W程度あります。この23Vへの改造がまた失敗で、効率が低下し発熱がひどくなりました。最近のノートパソコンなどに使われているスイッチングレギュレータタイプのACアダプタは大変高効率で小型化されており、フイードバック抵抗をいじって電圧を変えると動作がおかしくなります。従来の筐体の大きなスイッチングレギュレータは、10%ぐらい出力電圧変更しても殆どの場合問題ないのですが!。

アンプですから出力電圧は0Vから可変できますが、110Vぐらいで波形が歪みます。クリッピングではなく発振しているようです。色々本を読んで対策しましたが、思わしくありません。計画倒れであることが分かってきましたので、適当なところで止めてしまいました。100Vでは何とか発振せずに動作しているようです。2,3日電気時計つないで動かしてみました。時計は正確に時を刻みますが、AC−ACインバータは非常に発熱し不安です。

やはり小型で効率の良い擬似正弦波のインバータにすれば良かった。 あーあ おしまい!

3.定電圧電源 (1987年製作)

計画倒れに載せるにはちょっとかわいそうな作品です。この頃は愛知県に引っ越して来てから間が無く、何にもありませんでした。オシロスコープは購入しましたが、何か作って動作させるには電源が必要と云うことで、まず電源を作り始めました。目標は市販の可変定電圧電源のように電流リミッタが可変で、電流リミッタが入ると定電流出力になる、といったものです。電子回路関係の本や雑誌に電源の自作記事は沢山ありますが、出力電圧のみ調整出来て電流リミッタ値は固定の物が殆どです。実験に使用するには動かす回路に合わせて電流リミッタ値が設定出来て、設定値を越えると定電流出力になる物が便利です。長らくこの世界に居ますが、この様な仕様の電源自作記事は2例しか記憶にありません。その内の1例は可変出力電圧3端子レギュレータ317を2個使用して、1個は通常の可変電圧レギュレータ、もう1個を定電流レギュレータとして直列に繋いで電源とするもので(出力電流が定電流レギュレータの設定値以下なら、定電流レギュレータは短絡に近い状態になって定電圧出力になります。設定値を越えると定電流レギュレータが動作して定電流出力になります。簡単な回路で目標を達成する良いアイデアです。)、本格的な自作例は1例のみです。

出力電圧は0〜20V、出力電流は0〜2A、電圧はデジタルSWで1Vステップで設定し、ボリュームで微調整します。電流リミッタ値はボリュームで連続可変できます。オペアンプ用に±15V出力もあります。定電圧出力、定電流出力のいずれの状態であるかは、LEDのインジケータで表示されます。仕様的には市販電源に見劣りしません。定電流出力時の発振などに苦労しましたが何とか解決し(確か解決したと思います。昔の事で忘れましたが。)、定電圧出力から定電流出力にスムーズに移行します。昔の作品なのでケース加工やパネルレタリングが非常に凝っています。(回路図はこちら)

完成した時は問題無かったのですが、しばらく使わないでおいたら電圧の設定値がずれていました。電圧表示に電圧計を用いずデジタルSWのみで設定するようにしたため、使うたびにテスターを繋いで電圧を確認しなければなりません。原因はデジタルSWでの設定に電圧フイードバック抵抗をリレーでショートする方法を用いたためと思われます。リレー接点はある程度電流を流して入り切りさせないと接点が酸化して、接触抵抗が増加します。フィードバック抵抗にそんなに電流は流せませんし、再調整してもまたすぐ経時変化します。電源は安心して使えることが重要ですので、次第に使わなくなってしまいました。いずれはデジタルSWの部分を改造しようと思っていましたが、そのうちメーカー製の電源が手に入りましたのでやる気が無くなり、ジャンク箱の底に沈んでしまいました。今、回路を見直してみるとオペアンプ用の±15V出力は内部回路にも使っており、これをショートさせるとメインの電源回路が動作しなくなり危険です。あちこちに未熟さが見られます。(今も変わってないかも?)

4.0-V-0 ユニット (1994年中断)

これは発案から20年以上にもなるダム工事並の長期計画です。’00年8月現在も休眠中で断念したわけではありません。(再開する予定もありませんが!)そもそもの発端は中学生?の時に見た「ラジオの製作」’76年?2月号の0−V−2の製作記事から始まります。

「クーガーもスカイセンサーもびっくり」のキャッチコピーに魅せられて作ろうとしたのですが、検波管のプレート負荷となる100Hのチョークコイルや電圧を安定化させる定電圧放電管などが手に入りませんでした。それからも心の片隅には残っていたようで、何かの度に一つ一つ部品を集めて全ての部品を揃えることが出来ましたが、その頃には興味を失ってましたので作ることはありませんでした。それから月日は流れ、モービルハム誌でオートダインの製作が流行しました。様々な製作記事に刺激されて、昔集めた部品を引っ張り出し計画再開です。オートダインといえば左の写真のように弁当箱シャーシにアルミフロントパネルでプラグインコイルによるモノバンド受信機が定番ですが、バンドスイッチ切り換えによる中波から短波までのオールバンドでデジタル周波数表示の一見通常の通信機型受信機(この言葉懐かしい)が目標です。

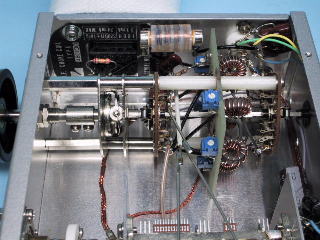

まず中波から短波まで6バンドでカバーする0-V-0のユニットを作り始めました。アンテナコイルは小さくするためトロイダルコアに巻き、大型のロータリースイッチで6バンドのコイルを切り換えます。検波管は昔の記事通りの6AU6(下の写真では取り外してあります。)、プレート負荷にはなかなか入手できなかったLUX製の100Hチョークコイルを使いました。写真の3個のつまみは左からバンドスイッチ、チューニング、アンテナとの結合度調整です。再生の調整をするスクリーングリット電圧調整ボリュームは外付けする予定だったので、このユニットには付いていません。バンドスイッチは富士通製?の大型ロータリースイッチを改造してアンテナコイルユニットと一体になっています。

オートダインで一番厄介なのは、再生を掛けるためのアンテナコイルのタップ位置調整です。検波感度が最大となるスクリーングリッド電圧で発振寸前になるようにタップ位置を調整するのですが、トロイダルコアではタップ位置調整が細かく出来ません。コアを変えたり何度も巻き直したりしましたが、なかなかうまく行きませんでした。試行錯誤のうちに妙案(愚案?)を思いつきました。タップ位置は正帰還量を決めているのだから、タップ位置以外で正帰還量を調整してやれば良い筈です。検波管以外に正帰還させる回路を設けるセパレートダイン(変な言葉です)はこれに当たります。別に真空管を設けるのは気に入らないので、タップ位置を多めにして、可変抵抗器で短絡させるようにしてみました。右の写真の各コイルの裏にある青いトリマーがそれです。この回路は非常にうまくいきました。トリマーの調整のみで同じスクリーングリッド電圧時に、全てのバンドで同じ再生レベルに調整できます。分圧比を調整して正帰還量を変える方が良いような気がしますが、なぜそうしなかったのか今となっては忘れてしまいました。アンテナコイルのQへ及ぼす影響は良く分かりませんが、発振寸前のぎりぎりの点に安定して調整できれば、そんなに問題無いのでは?と思っています。このユニットだけで中波から短波まで良好に受信できました。(断片ですが回路図はこちら)

周波数の表示はデジタル表示にする予定でした。再生回路のゲインを増して発振させ、その発振周波数をカウンターで測定して周波数を表示します。つまり放送受信中には周波数は分からないのですが、受信周波数を知りたいときはスクリーングリッド電圧調整ボリュームを回して発振させることで、受信していた周波数が分かります。また待ち受け受信(これも懐かしい言葉)をするときは、発振状態で受信したい周波数に合わせて、スクリーングリッド電圧調整ボリュームを戻せば目的周波数が受信できます。

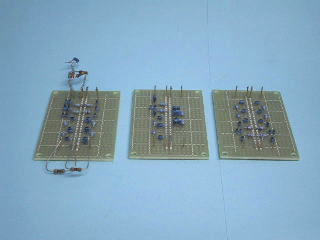

周波数カウンターは秋月電子のキットを改造して用いる予定でした。生プリント基板で作ったシールドケースに納めてノイズ放射を防止します。(写真左)

不要電波の放射防止と安定動作のために高周波増幅回路は必要です。計画ではバンドパスフィルターと6BA6の1段増幅を予定してました。6バンド分のバンドパスフィルター部分のみ完成しています。(写真右)これらのユニットを薄型のケースに納めて、最近の通信機型受信機のデザインで完成させる予定でした。完成すれば、今まで公開された製作記事に無い斬新な物になると自負していますが、ここまで来て飽きてしまいました。何時の日かまた再開することを信じて、このまま捨てずに仕舞って置きます。(中海干拓計画と同じ道かも?)

5.スペクトラムアナライザ (1995年中止)

部屋を整理していましたら、また昔の失敗作?が出てきました。3代目のスペクトラムアナライザの残骸です。1代目は1stLocalの開発失敗によりボツ。この部品は2代目に流用され、完成したのが及第点レベル開発品のスペアナです。その後’94年のハムフェアで念願のYIG発信器(YTO)ジャンクを入手しました。この頃は使い方も良く分かりませんし、3から6GHzの信号を検出する手段も周波数を測る手段もありませんでしたので、動作を確認出来るようになるまで半年以上かかりました。このYTO入手がその後マイクロ波に凝る発端です。ディテクタとプリスケーラを入手して、ようやくこのジャンクYTOが使えることが判明するとすぐにスペアナの自作を計画しました。発振周波数は3から6GHzでしたので、3GHzまでの測定範囲を持ったスペアナを作れます。私が大物を作る場合、各部分ユニットごとに作り動作を確認しながら最後に全てを組み合わせ完成させる、といった製作手段を取ります。個人で1台だけ作る場合この方法が最良です。分部的に作ってテストした後、一度に全体を設計、製作する手段もありますが、同じものを2回作ることになり部分的に流用出来てもかなり面倒です。

入力減衰器と1stmixer,1stlocal(YTO)が入ったユニットです。1stLocalの出力はPLLで周波数安定化するため、分配器で取り出してあります。使用した部品はmixerとコネクタ以外全てジャンクです。

1stIF(3GHz),2ndlocal(2388MHz),2ndmixer,2ndIF(612MHz),3rdlocal(567MHz),3rdmixerのユニットです。1stIFと2ndmixerははマキ電機の2.4GHz8連キャビティに組みこみました。2ndlocalはこれもマキ電機の局発キットを改造して。49.75MHzXtal発振を48逓倍して、2388MHzを得ています。2ndIFと3rdlocalはCATVチューナユニットの一部分を切り出して使いました。

3rdIF(45MHz),4thlocal(54.2〜56.2MHz),4thmixer,LogAmpのユニットです。4thlocalは狭帯域を掃引する場合に使用しますので、良好な直線性と安定性を得るのに苦労しました。フィルターユニットは未完成でした。

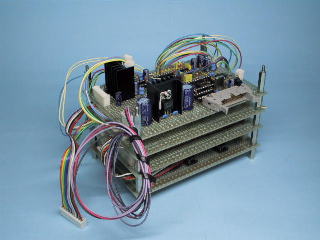

各ユニットを制御する回路です。一番上の基板がYTOを制御するチューニングコイルドライブ回路及びPLL回路です。その他、掃引制御、表示回路などが下の基板に入っています。

各ユニットはほぼ完成していて組み立てれば完成ですが、ここで計画を中止しました。全てを納めるとケースが大型になり過ぎます。もっと小型に作りたいのですが、この様な作り方ではどうしても大きくなります。プロがマスプロダクト用に製造するのに対して、個人が趣味で作る限界を感じました。趣味としての物作りの転換点となった失敗作?です。しかしここで得た技術は後のトラッキングジェネレータ製作に生きていますし、その際使用したジャンクの4GHzBPFの調整にはここで作ったYTOユニットをスイーパーとして使用しました。