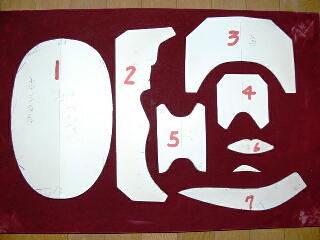

マイ・ホビーズ・ミュージアム

縦寸法に余裕をもった長さに切断する。 |

(2)、能面の縦横幅に余裕を持って罫書き、割

る。 |

(3)、能面材料として電気かんなで直角を出しな がら角材に仕上げる。

|

|

(5)、紙型1を当てて罫書き、角材の四隅に余裕 を持って余肉の切断線をけがく。 |

(6)、角材の切断線をけがいた四隅を切り落と す。 |

|

(8)、能面打ちの塗り前までの加工道具。 |

(9)、36mmの押しのみでスコヤ(直角定規)を当てながら側面を削り、紙型1の形にする。 |

(10)、押しのみとスコヤで紙型1にした材料。 |

(11)、面裏の頭部と顎部の反りをカットし、周囲 約10mm巾内側に線を画く。 |

(12)、面裏の線の内側を持ち易くするために浅 く彫り込む。 |

|

(14)、紙型2を面表の中央に縦方向に当て、凹 部にけがいて切込みを入れる。 |

(15)、側面の余肉をカットし、中心線に従って紙 型2を当てて確認しながら横方向を削り込む。 |

(16)、紙型2を使って横方向の削り込みをした。 |

(17)、紙型3を当てながら額の部分を滑らかに

削る。 |

(18)、紙型4を使って鼻を中央線に沿って彫る。 |

(19)型紙5を使って口の上下に合わせて彫る。 |

(20)鼻と口の形が出来た後紙型6で口を描く。 |

(21)、目の型紙を使って目を描き、掘り下げる。 |

(22)周囲全体を大体に滑らかにする。 |

(23)、紙型6で描いた口の両脇にキリで穴を開 け、穴の間に直線を引いて鋸で切り込む(両※ |

※ほほに当たらない位置まで)、口の裏側を彫り、鋸の切込みを確認して小鋸で全体を切り込む。唇、歯を作り、歯の下を3mm程広げる。 中央線に沿って鼻の穴を等間隔に開け、周囲を滑らかに仕上げる。 目の中心にそれぞれ2mmの壺きりで穴を開け、目の内側を球面状に仕上げる。 2mmの穴を中心に巾約6mmの四角穴を開ける(中心線からの距離を等間隔に) 上目蓋に沿って切り込みを入れ、二重にする。 |

(24)面裏の口、鼻、目の部分を彫り、額とほほの部分以外は約3mm厚まで掘り込む。 |

(25)、上下の反り部分を滑らかにして、約5mm 経の鉄棒をバーナーで焼いて紐穴を開ける。 |

(26)、ノミ、彫刻刀が切れなくなったら電動砥石 で研ぐ |