プログラム

|

| 一・栄の段 |

■蘇莫者(聖徳太子傳古典本曲)

幸せの時代の象徴である夢殿に、景清が一人たたずんでいます。

月明かりの中で吹く「蘇莫者」は、物思いにふける景清の心を表しています。 |

■ときみるごとに~悲篥3管のために~ (1999年三宅榛名作曲)

京都五条坂に住む遊女アコヤは、景清に出会い、恋に落ちます。そして、二人の子供に

も恵まれ、幸せな時を過ごします。そんなある日、最近景清との恋仲を噂されている小

野姫より手紙が届きます。手紙を見たアコヤは、嫉妬に狂い景清を問いつめようと景清

の後を追ってゆきます。

|

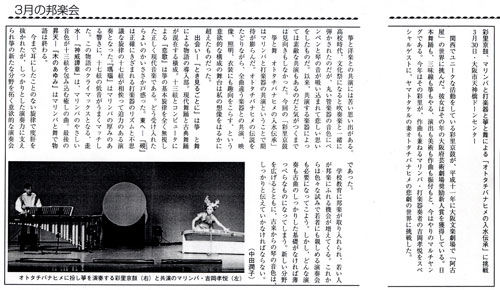

■常盤津 景 清

蛇の目傘を、さした景清が力強く八島合戦を踊ったあとアコヤとの郭での良き時を舞い

ます。衣装がぶっかえった後は景清の強さと勇猛ぶりを見せます。その背景にはひたひ

たと近づいてくる悲劇の象徴が現れます |

|

|

| 二・責の段 |

■ ~インプロヴァイズ~ 尺八・舞

景清は、源頼朝を討つという大業の前に、アコヤの嫉妬により捕まった小野の姫を助け

るため捕らえられます。頼朝を討つことが出来なくなった無念と、アコヤに対する怒り

は、最高潮に達します。

一方アコヤは、景清に「小野の姫の事を聞きたい、景清様は捕まってしまった・・・」

と複雑な気持ちで景清に会いにゆきます。やっと会えた景清、うれし、かなし、と思い

ながら近づきますが、景清の逆鱗に触れ、自分が犯した事の重大さに気がつきます。 |

■AKOYA (2000年彩里京鼓作曲)

景清の怒りをおさめ、また、自分の心に偽り無きことを箏の音で表します。ついにアコ

ヤは力つきてその命の灯火は燃え尽きてしまいます。 |

|

|

| 三・昇の段 |

■秋風の曲 (光崎検校作曲)

アコヤの魂は、菩薩様との出会いにより、現世の苦しみから解き放たれます。 |

|

■秘曲 鶴之巣籠(尺八古典本曲)

菩薩様のお力により替え玉が処刑され、景清は囚われのみから解き放たれますが、アコ

ヤは今はもう他界し、決して触れることも、交わることもできません。また、出家の身

となった景清は、未だ昇天することも出来ず、ただ、アコヤが菩薩様に導かれてゆくの

を祈るのみなのです。 |

今、最も力を注いでいるのが十九日に国立文楽劇場で行う「アコヤ 恨の行方VOL1」と題した公演。まさに。“二刀流”を存分に生かしたものになっている。「アコヤ」は歌舞伎や文楽の「琴責め」で知られる「阿古屋」がベースの一つになっている。近松門左衛門の「出世景清」を踏まえて作られた浄瑠璃「壇浦兜軍記」の三段目。平家の残党、景清の行方を捜す為愛人の遊女阿古屋が調べられる。阿古屋に琴、三味線、胡弓を演奏させるが、その演奏に乱れがないため本当に行方を知らないのだと、釈放される。

今、最も力を注いでいるのが十九日に国立文楽劇場で行う「アコヤ 恨の行方VOL1」と題した公演。まさに。“二刀流”を存分に生かしたものになっている。「アコヤ」は歌舞伎や文楽の「琴責め」で知られる「阿古屋」がベースの一つになっている。近松門左衛門の「出世景清」を踏まえて作られた浄瑠璃「壇浦兜軍記」の三段目。平家の残党、景清の行方を捜す為愛人の遊女阿古屋が調べられる。阿古屋に琴、三味線、胡弓を演奏させるが、その演奏に乱れがないため本当に行方を知らないのだと、釈放される。 今後は三つの活動を柱にしていきたいという。「アコヤ」のように文学作品をシリーズ化した舞台。もう一つは「芸術性を追求し、それぞれソリストとして認められる」ための日本舞踊やお箏のリサイタル。そしてレクチャーコンサートなど地域社会への貢献。

今後は三つの活動を柱にしていきたいという。「アコヤ」のように文学作品をシリーズ化した舞台。もう一つは「芸術性を追求し、それぞれソリストとして認められる」ための日本舞踊やお箏のリサイタル。そしてレクチャーコンサートなど地域社会への貢献。