新年明けましておめでとうございます。(2024年)

いよいよ老後体制に入りました。と言ってもまだ確定申告して税金を一杯払わないといけないんですが、勘弁してくれませんかね?

後はあの世に行くのを待つだけと云うのは寂しいですが、まあみんな同じ道を歩いていくので仕方ありませんね。初めての経験なのでどう対処すれば良いのかよく分かりません。モチベーションを維持出来るんでしょうか?

とりあえず新居を片付けないといけません。よくもまあこんなにガラクタを集めたものです。収納用の家具を買い足さないと、以前のようなダンボール箱暮らしから脱却できません。捨てれば良いんでしょうが、これが捨てられないんだな!(1月1日)

小形のテレビが売っていない

やっぱり今年は大変な年になりそうです。まさか元旦から大地震が来るなんて。2日には飛行機事故が起こるし。

株価は連日高値を更新していますが、なんかバブルの頃を思い出します。大丈夫なんでしょうか?

寝室用にテレビが欲しくなりました。これまでは以前の部屋で使っていた26インチを使っていたのですが、ちょっと大きい。22インチぐらいのテレビを捜しに行ったのですが殆ど売っていません。国内メーカー?唯一シャープがあったのですが、22インチは既に生産終了。仕方無いので19インチを買いました。

このシリーズは34,24,22,19インチの4品種があったのですが、なぜか22インチだけ生産終了。仕様を見ると34,24,19インチは画素数が1366x768、22インチだけ1920x1080とHi-Vision仕様。どうやら22インチ用の液晶パネルが供給終了したみたいです。シャープってテレビ用の液晶パネルまだ作っていたっけ?

液晶パネルは韓国勢も中国勢に敗退して生産中止したはず。有機ELは大型しか無いし、小形のテレビは採算が取れないのでどこも作りたく無いのでしょうね。

最近のテレビって録画機能も付いているんですね。USBメモリーを付ければ録画も出来ます。でもよく考えたら、今は全てデジタル信号化されているので、録画する機能なんて簡単なんですよね。アナログの時代は大変だったのに。

小形のテレビの良い物はもう市販されないような気がしますので、古い26インチも大切に使おうと思います。(1月13日)

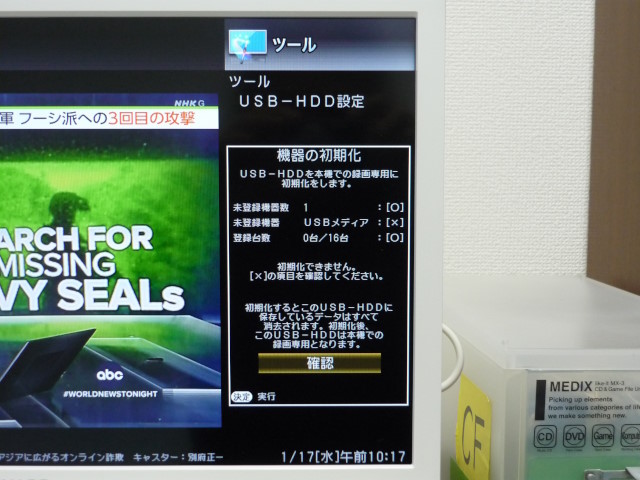

追記:USB接続のハードディスクを接続すると録画できるって言うんで、「今時USBメモリーでも同じだろう。」 と思ってKIOXIAの256GB USBメモリーを使いました。

しかし、認識はしますが初期化できません。ハードディスクと何が違うの?今はSSDが主流なような気もしますが?、メモリーと何が違うんだろう?

サポートページを見るとメモリーカードリーダーも一部サポートしているようです。って事はSDカードなら大丈夫なんですかね?

著作権がうるさいので限定してるんでしょうか?USBメモリーの何か設定を書き換えれば使えそうな気もしますが分からないですね。誰か知っていたら教えて下さい。(1月17日)

多機能型CO2濃度測定器 HCOM-CN001 (China 202x?)

引越ししてからもうすぐ3ヶ月となります。やっと片付けに終わりが見えてきました。ダンボール箱生活とお別れするのは大変です。

以前から部屋の炭酸ガス濃度が知りたいと思っていましたら、近所のイオンでこれを売っていました。¥300の値札が付いていますが、改装前の半額セールで50%引き。¥150で購入出来ました。

¥150って大丈夫かいなとは思いましたが、購入してみると結構立派です。電池はリチウムイオン1200mAhが内蔵。炭酸ガス濃度以外にもTVOC(総揮発性有機化合物濃度)とHCHO(ホルムアルデヒド濃度)が測定出来ます。

どこまであてになるのか分かりませんが、¥150ならとてもお買い得。メーカーのサイトを見ると同じような仕様で日本製が¥9680となっていました。(2月17日)

ロシアがウクライナの侵略を始めて2年経ちました

昨年は反転攻勢でロシアを劣勢に追い込めると思われていましたが、どうやら失敗だったようです。最近はロシアの方が勢いを増してウクライナが劣勢に立たされているみたいです。

この戦争は核兵器の有効性を各国の指導者に再認識させたような気がします。アメリカも最初はプーチンの脅しのために腰が引けた支援しかできず、本腰を入れ始めた時には既に遅しって感じです。ウクライナはアメリカの口車に乗って核兵器を放棄したことを後悔していることでしょう。核兵器を持っていればこんな目に会わずに済んだ筈だと。

戦線は膠着していますが明らかにウクライナもそれを支援する西側諸国も劣勢です。最悪の決着となりそうな気がしてきました。

中東ではイスラエルがやりたい放題で誰も止められません。始めたのは確かにハマスですが、ハマスを育てたのはパレスチナ人を人間扱いしないイスラエルの政策と思います。今回はガザで虐殺によりハマスを形式的に壊滅させても、イスラエルが同じ政策を取り続けるかぎり次のハマスが生まれて来るのは確かです。

ソ連が崩壊して冷戦が終わった後、世界が良くなると期待したのですが幻想だったのでしょうか?(2月24日)

確定申告が終わりました

やっと確定申告して税金を払い終えました。よく分からないし、税金払うの腹立たしいので、文句の一つでも言ってやろうとわざわざ確定申告会場に出向きました。結局そこでもスマホでの申告の仕方を教えてくれるだけ。文句も言えないし意味が無かった。

e-Taxなら簡単って言いますが、スマホでマイナポータル接続して確定申告書送って、パソコンで電子納税しようとしたら操作が分からなくて大変でした。まあ毎年やっている人は慣れているので簡単なんでしょうが、たま~にしかやらない人には分かりやすいとは思えません。

これで昨年に会社を辞めてからの処理は終わりです。税金はもう払った、払った。国民健康保険の保険料はバカ高いし。

まあこれでやっと通常の老後生活に移行出来そうです。(2月28日)

カール チーズあじ

最近になって気が付いたのですが、広島ではまだカールが売っています。以前住んでいた愛知県ではだいぶ前に販売終了したので見るのは久しぶりです。スーパーで見かけたので懐かしくて買ってしまいました。四国で作っているみたいです。

そう言えば販売終了したのは東日本だけです。なんで?西日本の人はカール好きなの?(3月5日)

仕事を辞めて一年経ちました

会社を辞めて一年経ちました。この一年はちょっとボーっとして、ハロワに通って、職業訓練の教育でプログラミングを勉強して、住む所を探して、中古のマンション買って、リホームして、引っ越して、などイベントで盛沢山でした。やっぱり体力が落ちてますね、我ながら良くやったと思います。最近はなんとなく部屋も片付いてきたので、やっと念願のニートな生活を満喫出来そうです。

せっかく引っ越したのでスピーカーで音楽が聴けるような環境を作っています。20年以上前?に買って放置してあったBOSEのスピーカー121を設置しました。

アンプはこれも昔買ってあったMUSEのD級アンプ。最初は右下にあるVT-62のシングルアンプをテストしようと思ったのですが、電源入れたら電解コンデンサが破裂しました。やっぱりちゃんとメンテしないと駄目ですね。Bluetoothの受信機は新調して、ついでにこれも放置してあったグラフィックイコライザも付けてみました。音源はいつものウォークマン。

聞いた感じはイマイチ。スピーカーでご機嫌な音を聞くのは難しいですね。BOSEみたいな効率の悪いスピーカーをちゃんと鳴らすのは難しいです。なんとなく音のバランスが悪くて、落ち着いて聴いていられないんですよね。フォステクスの10cmフルレンジと以前に作ったBluetooth受信機+アンプの方がご機嫌に聴けます。そういえば昔購入したときも同じ感じがして直ぐに仕舞ったような記憶があります。もうちょっとパワー入れてグライコ調整したら何とかならないかな?まあソースもしょぼいし。

最近の音楽はスタジオで作られているので、コンサートホールでオーケストラが演奏するのを録音したソースを再生するようなHiFiの概念は無意味と思っています。ご機嫌に聴けるようになれば十分。もう少し大きな音で聴けばBOSEの印象も変わるのかもしれませんが、マンションで大きな音を出すのはちょっと気になります。一応左右のお隣から一番遠いリビングに設置しましたが、上下はどうなんでしょうか?

うちのマンションえらく静かなんですよね。(4月1日)

スカイレールに乗ってきました

スカイレールってJRの瀬野駅からスカイレールタウンみどり坂とか云う住宅団地をつなぐ、モノレールとケーブルカーの合いの子みたいな乗り物です。出来た時から気にはなっていたのですが中々乗る機会がありませんでした。4月一杯で廃止になるとの事でしたので最後のチャンスと思って乗ってきました。

住宅団地は山の斜面に造成されていてJRの瀬野駅とはかなりの高低差があります。路線距離は1.3kmですが高低差は160mもあるらしいです。たぶんどんなジェットコースターより高低差はありそう。高低差があるので乗っているのは楽しいですが、毎日の生活での交通手段にするには大変なんじゃないかな?。住宅団地の中もずっと斜面なので、住んでいると足腰が鍛えられそうです。私はちょっと無理。

まあよくこんな傾斜地に住宅団地を作ろうと考えたものです。計画した時点でなんか交通手段を用意しないと売れないよねって作ったんでしょうが、廃止になるのも無理からぬ事かな?。今後は電気バスが巡回するらしいです。(4月10日)

受信機とか

仕舞いこんでした受信機関係も引っ張り出しました。リビングはテレビとオーディオ関係で占領されていますので、雰囲気がぶち壊しですが仕方なく和室の隅に棚を置いて並べました。趣味の部屋も一杯だし。

ただ並べただけなのでどれもこれもメンテナンスしないとちゃんとは動かないでしょうね。今時、短波放送でも無いし、アマチュア無線も衰退しているので意味は無いような気がしますが、こういった機械が無いと落ち着かないんですよね。とりあえずLafayetteのKT-200(トリオの9R-4Jの輸出モデル?)はレストアしよっと。(4月21日)

Lafayette Radio KT-200 (Japan 1959)

ゴールデンウィークが始まりますね。私は毎日が日曜日なので関係ありませんが、人込みが苦手なのでいつも通り引き籠りです。

置き場所を作ったのでLafayetteのKT-200をレストアしました。トリオの9R-4Jの輸出モデルみたいです。高校生の時、アマチュア無線部の備品に9R-42Jと9R-59があって文化祭の時に触ったことがあります。その頃から9R-4Jが欲しいなとは思っていましたが状態の良い物には巡り合えませんでした。(そんなに真面目に探しては無かったし)

最近ヤフオクでこれを見かけたので、衝動買いしてしまいました。

高周波1段増幅、中間周波2段増幅のいわゆる通信機型受信機です。受信周波数は中波の550kHzから短波の30MHzまで4Bandで連続カバーします。一応BFOが付いてますのでCWやSSBも受信可能です。

内部です。販売から60年も経つ割には奇麗です。元がキットなので素人が組み立てた物ですが、作りはまあまあです。レストアはお掃除してから、バリコンの固定ブッシュが劣化していたので交換。電解コンデンサとペーパーコンデンサを全て交換しました。球は全て大丈夫でした。

ブロックコンデンサは使っていませんが、外してしまうと見苦しいのでそのままにしてあります。こういったブロックコンデンサはもう製造されていないんですよね。

SG信号入力で受信した感じは中波はまあまあの感度ですが短波はぐっと感度が落ちます。調整したら良くなるのかな?

違いは高周波増幅だけなんで調整してもそんなには良くなりそうな気がしません。一杯調整する所があって良く分からないので当面はこのまま放置ですね。(4月28日)

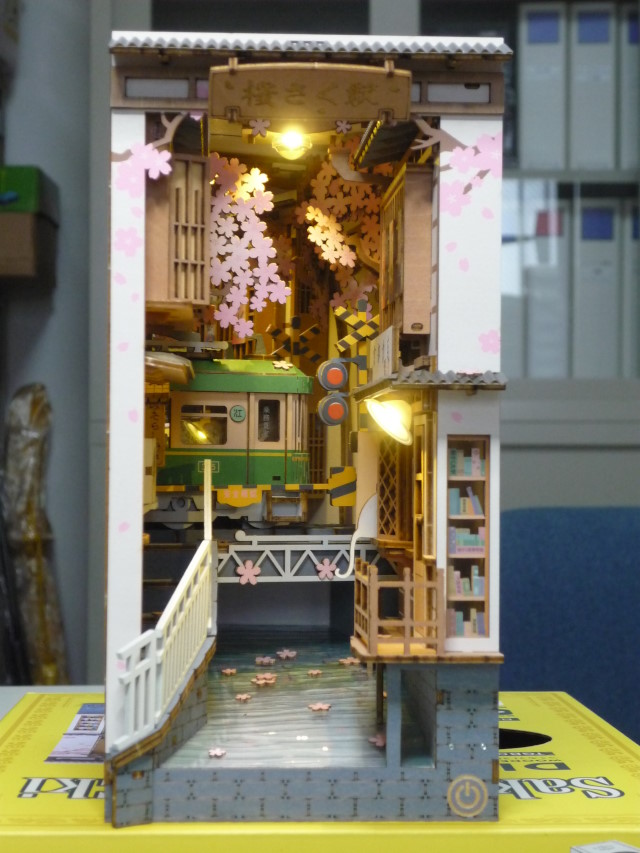

桜さく駅

ゴールデンウィークも終わりました。広島ではゴールデンウィークにはフラワーフェスティバルって云うお祭りがあります。コロナの影響で中止になったり、縮小されていたみたいですが、今年から通常に戻りました。人込みは苦手ですが行ったことが無かったので出かけました。人込みの程度は週末の秋葉原よりずっとましでした。

帰りにハンズでこれを見かけて買ってしまいました。よくあるミニチュアキットですが、中に電車が走っていて川も流れています。

放置しておくとまた在庫となるので、今回は直ぐに作りました。結構部品点数が多くて完成させるのに丸3日も掛かりました。照明もあってなかなか良い感じです。

しかし、最近のレーザーカットは性能が良いんですね。殆どの部品が薄いべニア板製ですがカットの溝は0.2mmぐらいしかありません。レーザーカットって断面が焦げるのであまり好きではありませんが、こんなキットを作れるのはレーザーカットのおかげですね。(5月7日)

カープかつ

お味はもちろんお好みソース味。広島ですね~。(5月16日)

局所排気装置

趣味の部屋ではんだ付けしていたんですが、気密性が良いからか煙が気になります。エアコンは付けましたが換気はしてくれませんし、換気扇では部屋中の空気に拡散してしまうので局所排気装置を作りました。

通気口に排気パイプを付けられるようにして、パイプの先にパイプファンを付けました。机の上から排気できますのでこれなら拡散しません。パイプファンの部分は直ぐに外せるようになってますので、使わない時はファン部分を外してパイプを壁側に回せば邪魔になりません。ブースを作れば塗装ブースにも使えそうです。(5月17日)

熱帯魚飼い始めました

昔から部屋に水槽を置きたかったのですが以前住んでいた部屋では狭くて無理でした。リビングの隅に空いている場所があるので水槽を置くことにしました。

最初は金魚を飼おうと思ったのですが、水草を入れると金魚が食べてしまうので一緒の水槽に入れて置くのは無理らしいです。メダカにしようかとも思いましたが派手な方が見ていて楽しいので熱帯魚にすることにしました。魚にこだわりは無いのでグッピーを飼うことにしました。

水槽の大きさは幅40cm、高さ25cm、奥行20cmです。この程度の水槽でも砂と水を入れると30kg弱の重量がありますので、設置する台は頑丈な物が必要です。どうしてもキャスターが欲しかったのですが適当な物が見つかりませんでした。重い重量に耐えるキャスター付きの台が欲しいなら工場で使う作業台を購入すれば良いですが、大きい物しかありません。仕方ないので自作しました。ホームセンターで耐荷重150kgと書いてあった棚の部品を購入してキャスターを付けました。キャスターの耐動荷重は50kgと書いてありましたのでこの水槽の重量なら耐えられそうです。但し、棚が網目状なのでそのままでは水槽が置けません。15mmのMDF材を切って台座を作りました。結構頑丈に出来て良い感じです。キャスターを付けたのは正解でした。簡単に動かせるので水替えとかのメンテがとても楽です。

水草の他にエビを入れておいたら掃除してくれるかな?と思っていたのですがそんなに甘くは無かったです。ガラス面も緑色のコケ?が付くので時々掃除しなければなりません。これはダイソーで売っていたメラミンスポンジが便利です。110円で沢山あるので使い捨てでも気になりません。

困ったのは水底の掃除。餌をやり過ぎなのか結構ゴミが溜まります。ネットで見ても掃除する方法が見つからなかったので道具を自作しました。パイプで水と一緒に吸い出すのですが砂は吸い込まないように吸い込み口に網を付けました。これがあると砂の中のゴミも吸い出せるので便利です。これでもゴミを大量に吸い込むと詰まるので、掃除はまめにした方がが良さそうです。熱帯魚程度でも生き物を買うのは大変ですね。(6月4日)

受信機群設置しました

棚に並べた受信機を可動出来るようにしました。アンテナは中波、短波用にワイヤーアンテナ(リスナーⅣですよ。知ってる人いますかね?)、50MHz以上用にディスコーンアンテナをベランダに設置しました。

一番左上がバンドスコープ付きの広帯域受信機AX700。たぶん30年ぶりぐらいですがちゃんと動きました。短波、アマチュア無線用はFR-101。掃除したら奇麗になりました。パネルビニールも付いたままです。CWR-685Eにもつないでモールスのデコードも出来ます。最近はFT8とかのデジタル通信が主流らしくSSBの交信は殆ど聞こえません。

SP-44はKT-200につなぎました。この組み合わせが触っていて一番楽しいかもしれない。ワイヤーアンテナを設置したのでアンテナカプラーのKX-1Dを入れました。中波から対応しますので、これでローカルの中波放送なんか聞くとRFゲインを思いっきり絞らないとSメータが振り切ります。マーカーのMX-1DはKT-200のダイヤル公正用。これが無いと短波はどこを受信してるか分からない。

オシロの539の隣は30年ぐらい前に作ったスペアナもどきとパノラミック受信機。スペアナもどきとしては調整し直さないと使い物になりませんが、パノラミック受信機としては使えます。SSR-1は一応アンテナを接続してありますが、受信機としての性能はやはり低いのであまり出番がありません。右下は家にある受信機としては最高性能の日本無線のNRD-253。やっぱりプロが使う無線機は違いますね。FR-101では聞こえない信号もこれなら聞こえる事があります。RFゲインの調整もスムーズ。但し、予めプリセットした周波数を受信する物なので未知の信号を探すといった用途には使えません。

可動状態で設置したので何時でも使えますが、これだけあっても今日ではあまり使い道がありません。ナイターの中継を聞くぐらい。思った以上に動いたので、まあ良いか。(6月25日)

Orbit 6-12 (USA 197x)

最近はニートな生活を満喫しています。平和だな~。自分ではそんなに変化していないような気がしますが、やっぱり次第に老化しています。少しややこしい事を考えると脳みそが働きません。まあ普段の生活や趣味には影響していないので良いんですけど。

少し前のヤフオクでこれが出品されてました。ラジコン無線機はもうええんじゃないとか思いますが、そういえばこのサーボ持っていなかったなと魔が差して落札してしまいました。引越しして収納に余裕が出来たので気が緩んでいるようです。

Orbitの末期の製品です。たぶん1970年代の始め頃の製品と思いますが、もしかしたら1960年代末かもしれない。このぐらいになるとあまり興味がわかないので真面目に調べてはいません。この頃になると受信機、サーボ、コネクタが小型化されてデジタルプロポも完成域に到達します。マイクロアビオニクスも同じ感じです。

掃除してバッテリー繋いだら一応動きました。サーボの動きが緩慢ですが、まあ動いたのでこれで良いか。ただこいつとんでもない不良品です。オープンシンバルのスティックのポテンショメータとトリムのポテンショメータは個別なんですが配線が間違っています。左のスティックのトリムが右側で、右のスティックのトリムが左側と、左右で入違っています。誰かが配線し直して間違えたのかなとは思いましたが、修正した跡がないので最初からみたいです。明らかに製造ミスです。まあ使えないことはありませんが、所有者はクレームを付けなかったんでしょうか?面白いのでそのままにしておきます。(7月8日)

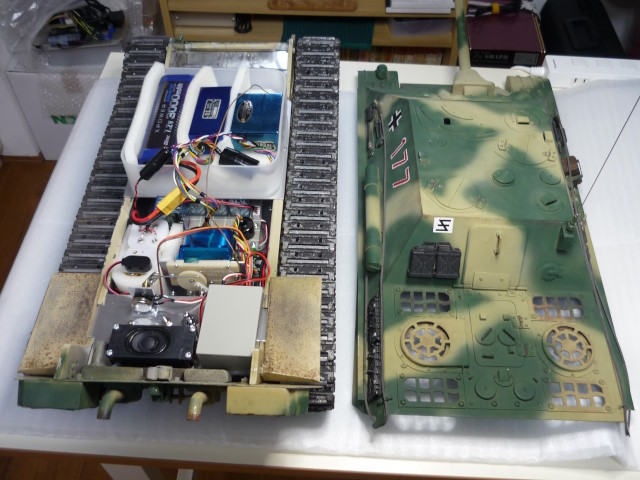

ヤークトパンター (Japan 197x)

それにしても暑いですね。引越ししてエアコンは3台も買ったので家に居るには快適なんですが電気代が怖いです。株が暴落したり世間は何かと騒がしいですが、鬱陶しいオリンピックは早く終わって欲しい。

またガラクタを購入してしまいました。世間では三ツ星製と言われているヤークトパンター戦車のジャンク。ラジコン技術の広告ぐらいしか情報が無いので三ツ星製と言われていますが、三ツ星は卸問屋ですから製造はしていません。キャタピラーモデル社ってのが製造元らしいですが、今となってはどんな会社か分かりません。

このジャンクは上部構造が細かく作られていて各ハッチも殆ど開閉出来ます。ラジコン技術の広告にある模型はもっとのっぺりしていて各ハッチは開閉出来ません。誰かがフルスクラッチで作った物なんでしょうか?それにしても奇麗に出来ているのでもしかしたらこんなモデルもあったのかもしれません。

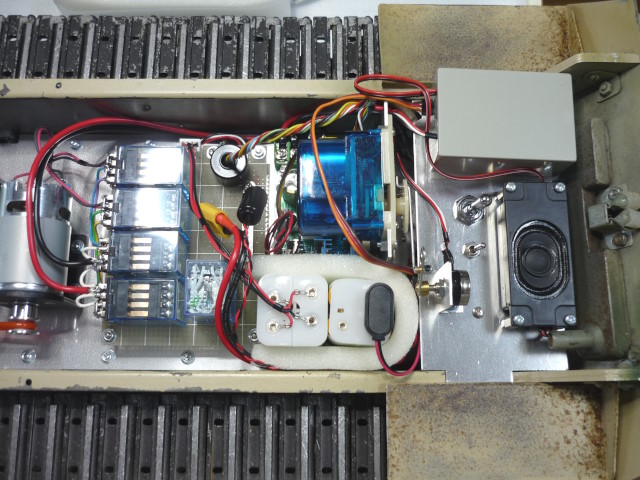

内部です。でっかい戦車なんで搭載は楽勝と思っていたのですが一杯です。受信機や駆動用バッテリーは重ねて搭載しました。

戦闘室が無かったらやばかったかも。

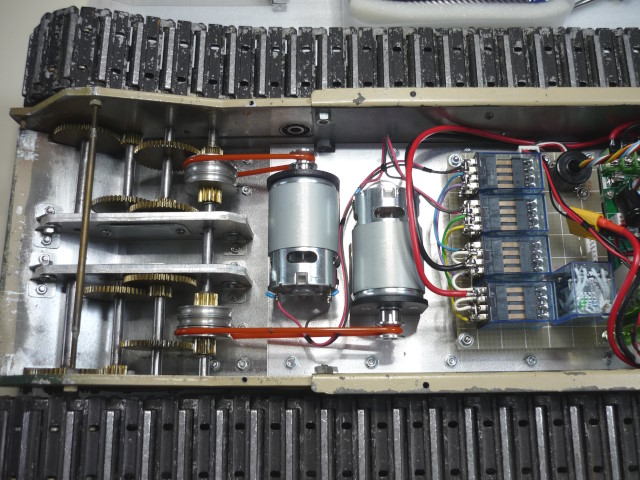

元々はエンジンで駆動しますので左右の駆動輪の前進、停止、後進の切り替えは機械的に行ってました。プーリーが3個あるのがその名残です。外力でベルトを移動させて切り替えます。なんとか機械的に制御したかったのですが、ベルトへの負担が大きく改造するにもかなりの機械加工が必要そうなので断念しました。結局オーソドックスな左右個別のモーターで駆動するように改造しました。これなら後は電気的に制御するだけなので楽です。モーターはアマゾンで売っていた550モーター。右の基板に載っているリレーで前進、後進、左右旋回を制御します。

スピードコントロールはアマゾンで売っていた中華マシンのモーターコントローラーを使いました。これのポテンショメータをトリマブルのエンコンサーボで動かします。エンジン音を発生するユニットも入手したのでおまけで付けてみました。結構良い感じです。

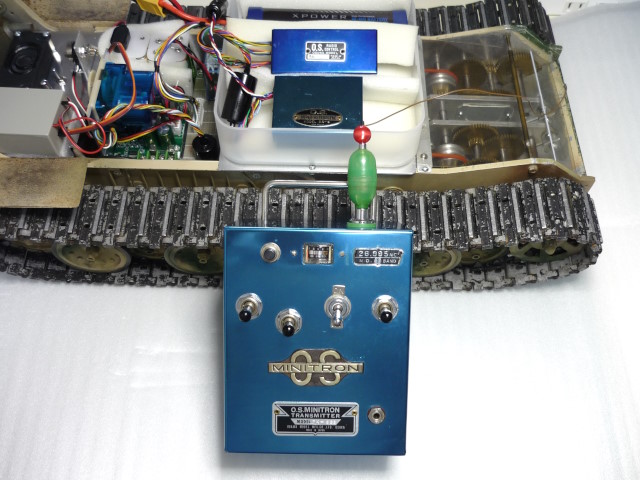

無線機はOSの6チャンネルリード式です。送信機がTX-6SB。受信機がRS-6。リレーレスの受信機なのでリレーボックスのLBX-6を使いました。リード式としては最末期の製品なので送信機のトーン周波数安定度は抜群です。一度ちゃんと調整したら毎回何もしなくても使えています。

リード式の無線機は結構沢山触ったので分かっていたつもりだったのですが、実際に使ってみると問題がありました。送信機のシーメンスキーを操作するとトーン発振回路が動き出して変調が掛かります。発振回路は電源が入って発振が始まるといきなり設定した周波数になるのでは無くてどうしても周波数が揺らぎます。この揺らいだ時に他のリードの共振周波数になると誤動作します。長くても数十msと思いますが反応速度が速いとサーボがチャカっと動きます。これを抑えるには反応速度を抑えるしか方法がありません。今回はこの誤信号が問題となる回路構成になっていたのでLBX-6を改造して誤動作を抑えました。やっぱり実際に使ってみないと分からないことがありますね。(8月6日)

STAVELEY Single (UK 196x)

9月になりました。たぶんそろそろ秋の筈ですが、最高気温が35℃もある秋って在るんですか?

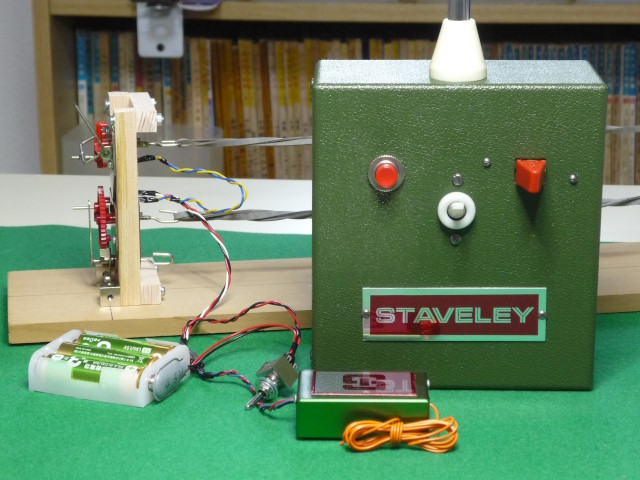

シングルの送信機は押しボタンで操作しますが、不器用な私なんかは操作するのにイライラします。それを電子回路で代用してくれる送信機が各国にありました。日本では双葉、米国ではBabcock、英国ではMacgregorが有名ですが、あの変わったアナログプロポを作っていたSTAVELEYにもありました。

赤いレバーがラダー、押しボタンでエンコン信号を出します。しかしやっぱりSTAVELEY、他の無線機とは一味違います。通常の送信機では何も操作していない時は無変調で、信号を送る時変調が掛かります。この送信機は普段は変調が掛かった電波を出していて、操作すると無変調となります。他の送信機とは逆です。エンコンは一点式で、押しボタンを押すと一瞬変調が止まります。受信機はリレーレスですのでそのままではエスケープメントしか動かせません。

セットを作る時、最初はエスケープメントは遊び難いのでサーボにしようかと思ったのですが、サーボを動かすにはリレーが要りますし、この送信機の論理で動かせるのは双葉のサーボぐらいしか無いので止めました。

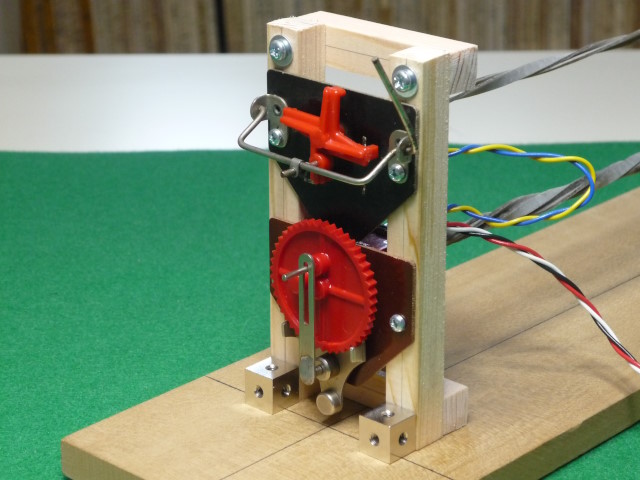

エスケープメントも英国製。ラダーはELMICのCOMMANDER。エンコンはCORPORAL。エスケープメントはそのままでは遊べないので固定台を作りました。

エスケープメントをちゃんと動かすには動力のゴムの調整が必要です。今回は手元に残っていたユニオンの平ゴムを使いました。ラダーは2条、エンコンは1条です。巻き数の管理も重要です。巻き数が足らないともちろん動きませんが、巻き過ぎても駄目です。色々調整したら快調に動くようになりました。

シングルですが操作が簡単でなかなか快適です。(9月5日)

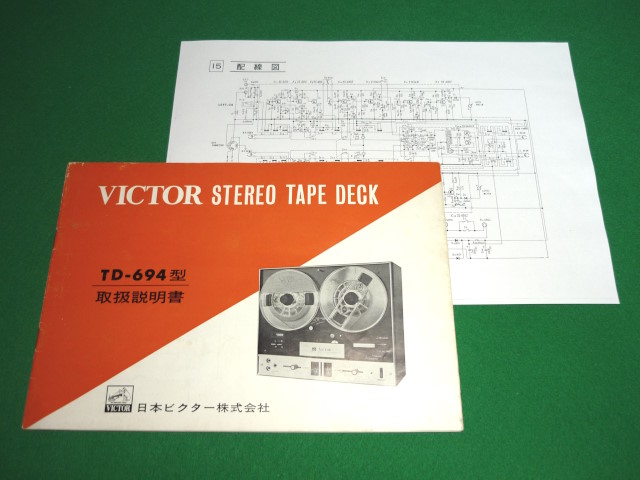

Victor TD-694 (Japan 1971)

子供の頃は電気屋さんに行くのは楽しみでした。次々に新製品が発売になり見ているだけでも楽しかったです。特にオーディオ関係はレコードプレーヤーやアンプがセットとなった華やかなシステムコンポを各社が競って製品化していました。その中でも10号リールの付いたオープンリールテープデッキは大きくて目立ってました。

大人になってからは経済的にはオープンリールテープデッキを購入する事は出来るようにはなりましたが、何しろ大きいので 「置く場所が無いな~」 と諦めてました。引越ししてからは置く場所は何とかなりそうなのでまた悪い癖が出ました。さすがに10号リールは大き過ぎるので7号リールかな?と思いながらヤフオク見てたらこれを見つけました。7号リールでもコンパクトでデザインもシンプルで 「好みだな~」 とまたガラクタを購入してしまいました。

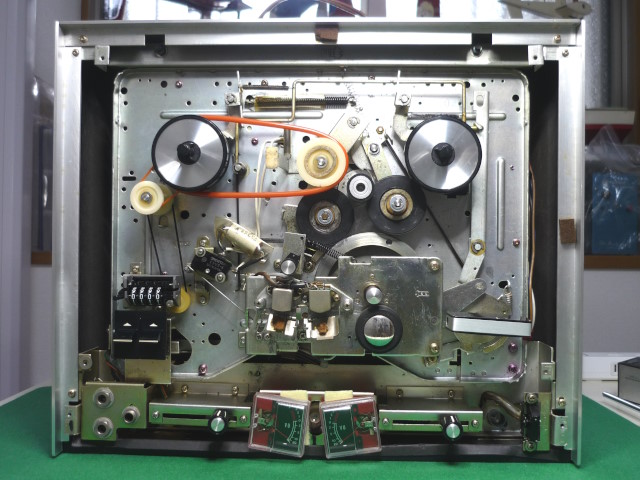

ヤフオクでたったの890円で落札したジャンクでしたので、内部は過剰に塗布された劣化したグリスと摩耗したゴムのカスでメチャメチャ汚かったです。加えて修理とは言えない修理が加えられてグチャグチャでした。

一生懸命掃除したので何とか修理したくなるレベルにはなりました。この時代のテープデッキはすべての操作が機械的に行われるので、構造が簡単で動作が見て分かるので修理し易いです。これより後の時代になると操作スイッチでソレノイドを動かして操作するので修理は面倒になります。テープのヘッドは消去用と録音、再生兼用の2個しかありません。この後は消去、録音、再生の3ヘッド方式が主流になります。

録音と再生ヘッドは分けた方が設計が最適化出来るのか分かりませんが、独立していると録音した直後に再生出来るので録音状態をモニターできます。このレコーダーでも録音している音はヘッドホンでモニター出来ますが、入力された音を聞いているだけで録音状態のモニターは出来ません。

ゴム製の部品は劣化するので交換が必要ですが、交換部品が手に入る筈もありませんので修理しました。

丸ベルトはバンコードがあるのでどんな長さでも作ることが出来ます。厄介なのはアイドラー系。

左端はモーターの軸に付いているプーリー。上部のゴムは巻き戻しの時に動力を伝達する部品ですが見事に劣化して摩滅してました。これは精度は要らないのでホームセンターで適当なゴムパッキンを買ってきて3枚を張り合わせて作りました。

右の2個はピンチローラーと早送りの動力を伝達するアイドラー。特にピンチローラーに動力を伝達するアイドラーは精度が必要です。見事に劣化して硬化していますのでボール盤にセットして表面を0.5mmほど削りました。アマゾンで0.5mm厚の平ベルトを買って被せて接着しました。思っていた以上にうまく直せました。

このジャンクを購入した理由の一つは取り扱い説明書が付いていたから。この時代の説明書なら回路図もある筈と予想したらビンゴでした。ICは使われていませんので回路図があれば電気的にはまずは修理できます。

今の所はモーターがうまく回らなかったので進相コンデンサ?を交換しただけです。一応録音と再生は出来ました。回路はまだ何もいじってはいませんが、聞いた感じはまあまあです。右側の高音が出ていないかな?回路をいじるのはテープスピードの確認をしてからと思います。テープスピードはピンチローラーの回転数を測れば分かりますが、どこに仕舞ったのか回転数計が見当たりません。また買うのはバカバカしいので回転数計を見つけるまで触らないことにします。

この状態でもそれなりに使えますので録音と再生してみましたが、19.5cm/sのテープスピードなら今使っても不満は無いような気がします。しかし、一つ気が付いた事が有ります。オープンリールテープは扱うのが面倒くさい。(9月11日)

BRAMCO 8CH (USA 196x)

やっと涼しくなりました。結局7,8,9月は最小限の買い物以外は外に出ずに引き籠りました。とても人間が活動できる温度ではありません。

Bramcoの床置き式の送信機を持ったリード式無線機です。もしかしたら1950年代末の製造かもしれません。古い無線機なのでレストアは手古摺りましたが、何とか動くようになりました。

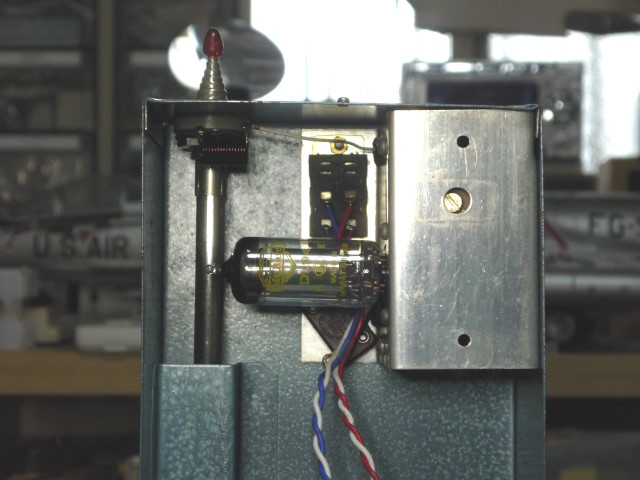

送信機は3A4が1本、3A5が2本、3V4が3本の6球。スティックの付いたコントロールBOXにトーン発振用コンデンサと周波数調整用のポテンショメータが入っています。スティックは左右でエルロンとラダー操作。側面の押しボタンスイッチで切り替えます。スティック上下はエレベーター。エンコンは側面上部の2個の押しボタンスイッチでトリマブル動作させます。トーン発振は受信機のリードの共振周波数に合わせられなかったり、周波数が不安定だったりしたので、発振用コンデンサの殆どを交換しました。真空管が6本も使われているので消費電流が多いです。特にA電池は1.5Vで1A弱も消費しますので平角3号ぐらいの大きい電池が必要です。

受信機はサブミニチュア管1本とトランジスタ3個によるハイブリットの超再生回路。電解コンデンサを全て変えても不安定だったのでいじくりまわしていたら完全に機能停止してしまいました。結局サブミニチュア管を交換したら安定して動作するようになりました。

サーボはボナーがたぶん最初に量産したサーボ。3個は未使用品だったのですが最初は全てうんともすうとも言いませんでした。原因は使われているモーターの軸受けの固着。ボールベアリングみたいな構造なんですが何かのグリスでも塗ってあったのかめちゃくちゃ重くなっていました。分解も出来ませんので軸からWD40を流し込んでボール盤でブレークイン。何とか動くようになりました。

色々苦労しましたが何とか動くようにはなりました。しかし、スティックのリード式はシチズンシップのMST8もそうでしたが使いやすいとは言えませんね。エルロンとラダーの切り替えはどうやって使うんでしょうか?

MULTIPLEX PROFESSIONAL FM7 (WEST GERMANY 197x)

430MHz帯のUHFの電波は極初期の米国か英国しか使用が認可されていないと思います。マルチプレックスって西ドイツの会社の筈ですが434MHzの電波を使った無線機がありました。送信機の機能表記は英語とドイツ語が併記されていますので、もしかしたら輸出用のモデルなのかもしれません。送信機の名盤には434MHzと明記されていますが、入手したときはその部分に黒いビニールテープが貼られて隠してありました。ちょっと色が変わっているのがその名残です。ひょっとしたら使ってはいけない場所で使われていたのかも?

送信機の裏には大きな蓋があって開けると色々調整出来るようです。ドイツ語なんで良く分かりません。まだMPUは使われていないのでぎりぎり1970年代の製品ではないでしょうか?

中央にコネクタが並んでいますが、これは各スティックのポテンショメータの配線です。面白いのはこのコネクタは上下どちら方向にも刺さります。どちらに刺すかでスティックの操作に対してサーボの回転方向を替えられます。昔の日本製の送信機にもこの機能はリバーススイッチとして付いていた物があったと思います。「 そんなのわざわざスイッチなんか使う必要無いじゃん 」 とかドイツ人技術者の声が聞こえて来るようです。(10月3日)

REP TONE RADIO CONTROL (UK 195x)

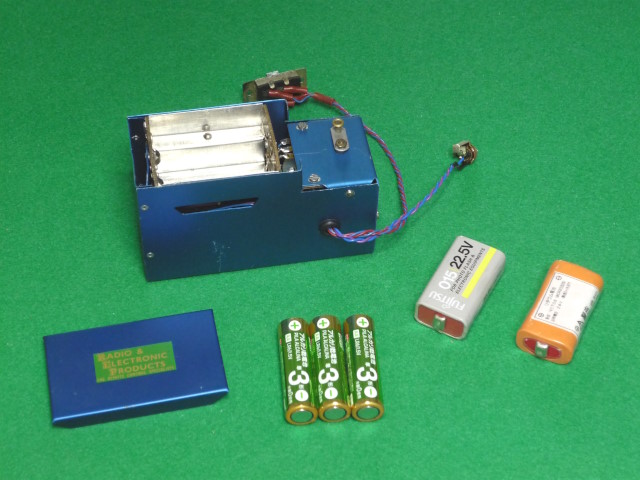

RADIO & ELECTRIC PRODUCTSのシングルセットです。リード式は見た事がありますがシングルは初めて見ました。受信機とサーボが一体となっているのは珍しいので購入してしまいました。これ以外ではControlaireのRobotぐらいしかありません。エンコン用のエスケープメントが外付け出来るようになっていたので、Rising & Schulzのゼンマイ式エスケープメントFRを使ってみました。

ラダーサーボの動作は通常のシングルと同じです。送信機の押しボタンを押しっぱなしで右舵、チョンと押してから押しっぱなしにすると左舵となります。

エンコンは順序式ですが操作はちょっと難しいです。押しボタンをチョンと押すとサーボが回転するのでニュートラルに戻る直前にもう一回チョンと押すとエスケープメントが動きます。操作のタイミングは難しいですが慣れれば使えそうです。

送信機は真空管のDL-94が1本だけ。最初に驚いたのは周波数を確認しようとクリスタルを捜したのですがありません。LC共振回路の発振です。ケースの丸い穴の中にトリマーが見えますが、これを回すと周波数が変わります。

次に驚いたのは真空管1本だけで変調回路も無いのに押しボタンを押すと変調が掛かります。理解出来なかったので回路を追いました。

押しボタンを押していない状態では真空管のグリッドバイアスが正常に印加されてLC共振で発振します。押しボタンを押すとグリッドバイアスの供給が止まって発振は間欠動作になります。超再生回路のクエンチング発振と同じです。間欠発振になるので間欠周期で変調された電波になります。一応変調が掛かりますが発振したり止まったりを繰り返していますので周波数は揺らいでいてノイズをまき散らしているようなものです。クリスタルが使われていない理由が分かりました。発振にクリスタルを使うとこんな動作はたぶんさせられません。

戦前の試作品から色々な送信機の回路を見ましたがこんなの始めてみました。米国の厳しいFCCの規格では絶対に許可されないでしょう。英国って時々こんなとんでもない機械が出てくるんですよね。

受信機はサブミニチュア管1本とトランジスタ2個によるハイブリットの超再生回路。サーボだけでは無くて電池BOXも内蔵しています。サーボの電源は単三電池が2本。受信機のA電池に単三電池1本。問題なのは受信機のB電池。電池BOXのサイズからはBL-015みたいです。22.5Vの積層乾電池です。こんな電池はとうの昔に生産終了しています。右端に見えるオレンジ色の電池は互換品のNC706リチウム電池。20年以上前にもらった物ですが驚いたことにまだ使えました。今回はこれで動作を確認しました。

NC706はネットで調べるとまだ入手出来るみたいですがかなり高価です。これが無いと外部から電源供給しないといけなくなるので雰囲気がぶち壊しです。NC706の中身は小形のコイン型のリチウム電池が8個入っているようですから、使えなくなったら分解して中身の交換にチャレンジいてみようと思います。(10月4日)

砂浜

ニートな暮らしなんで時間はいくらでも有るような気がするんですが、何故か忙しいです。昔に比べてパワーが落ちているので、処理速度が随分落ちたような気がします。

引越してからもうすぐ一年になります。最初の半年は部屋の整理に追われて、終わりが見えて来たかな?と思った頃には猛暑でのびていました。最近になってやっと涼しくなったので近所の散策を始めました。

今度の住まいは海に近いのですが港ですので海にはなかなか近づけません。何処かに近づける所は無いのかいな?と探していたら、自転車で10分ぐらいの所に砂浜を見つけました。こんなに近くに砂浜があるんだ。ちょっと感激。ええ所に引っ越したな~。ラジコンボートぐらいは走らせられるかな?とは思ったのですがやっぱり海です。船が通る度に結構な波が立つので無理そうですな。(11月13日)

電気火鉢

もう師走です。特にやらなければいけないことは無いのですが、なんとなく気忙しいです。

和室に火鉢が欲しくなりました。と言ってもマンションなので部屋の中で火を燃やすことは出来ません。そこで電気で加熱する電気火鉢を探しました。それらしい物は売っていますが気に入らないので作ることにしました。ついでにヤフオクで錆び錆びの鉄瓶も買いました。これはこれでなんか良い感じです。まあそのうち錆びを落としてあげないといけないかな?

色絵の火鉢が欲しかったので伊万里?の火鉢を購入しました。電気コンロを設置したり電源コードを出すためには穴を開けなければなりません。磁器なので結構固いですし、火鉢なんで厚さは1cmぐらいあります。どうしたものかな?と思案しましたが、最近はダイアモンドホールソーも安いので購入したら比較的容易に穴を開けられました。便利な世の中です。

電気コンロは昔懐かしいニクロム線のヒーターです。やっぱり赤熱している所が見えないとね。

温度調整 (電力調整) はこれも昔ながらの調光器を使いました。市販品を探したのですがさすがにニーズが無いので殆ど売っていませんし、600Wに耐える製品は見つからなかったので秋月のキットを組み立てました。トライアックの放熱が必要なのでアルミのケースに入れてケースで放熱するようにしています。動かすと結構ケースが温まりますが問題無いでしょう。(12月6日)

おまけ

電力メータを600Wフルスケールに調整し直して積算電力計と一緒に設置しました。積算電力計は最大10Aの小型の物なので電気火鉢だけでもぎゅんぎゅん回ってくれます。なんか良い感じ。(12月9日)

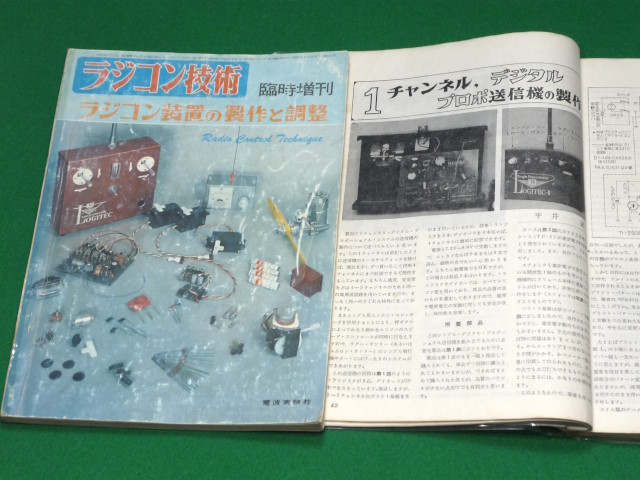

Last Logitec-1 (Japan 1968?)

昔のラジコン技術は内容も濃くて、時々臨時増刊号も発行されました。1970年8月のラジコン無線機としては最後の臨時増刊号です。中学生の頃に購入して内容は理解できないままよく眺めていました。

この中にシングルから4チャンネルまでのデジタルプロポ送受信機の制作記事があります。送受信機共にプリント基板は共通で部品数が異なるだけ。送信機のエンコーダはハーフショットマルチが使われ、受信機のデコーダにはロジックICが使われています。最初のデジタルプロポ回路の完成形と言える物です。この中のシングルプロポは無理やりシングルの順序式エンコンサーボが使えるようにした物でスマートではありませんが、最後のシングルプロポと云える回路形式なので何時か入手したいとは思っていました。

という訳で本の内容のシングルプロポを再現しました。送信機のケースやスティックは記事で使われているのと同じです。元は旧式の回路が入っていましたので、別途入手した記事と同じプリント基板が使われていた4チャンネル送信機から移植して改造しました。

受信機は後年の物ですが高周波回路基板は記事と同じ、デコーダ基板は若干異なっていますが使われているデコード用ICは同じです。

ラダーサーボは後年のロジテック製をそのまま使っています。エンコンサーボは三共のSS-3M。3Vで動作するエンコンサーボは希少で、ロジテックのシングルプロポぐらいにしか使われていません。

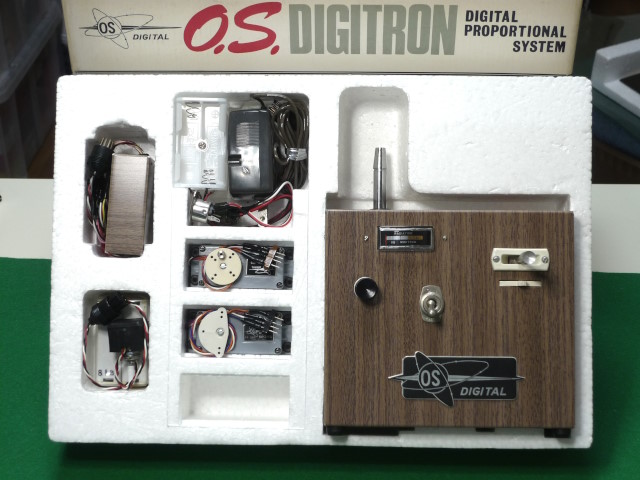

OS DP-1 (Japan 1969)

たぶん最後に市場に投入されたシングルプロポです。発売されたのは1969年と思います。なんでOSは1969年にもなってシングルプロポを市販しようと思ったのでしょうか?。順序式のエンコンサーボはシングル用を流用せずにこれ専用のラダーサーボと同じケースの物が使用されています。最後を飾るだけに凝ってますが、コスト的には2チャンネルとエンコンサーボ代ぐらいしか変わらないと思います。デジタルプロポのサーボは部品点数が多くて当時は高価だったので、販売価格的に優位だったからですかね? (12月19日)

今年も終わりですね

今年も無事に終わりそうです。元日から地震があって大変な一年になりそうだなとか思っていましたが、個人的には静かな一年でした。

ニート生活にも慣れて来ましたので静かな老後が送れそうです。時間がある割には趣味の方は進みが悪いです。まあ根を詰めてやるものでもないですし、これで良いんでしょう。特にオーディオ関係は生来の飽きっぽさが発揮されて停滞気味です。

来年は大変な年に成りそうな予感がしますが、まあ私が心配してもどうにもなりませんよね。それではみなさん良いお年を! (12月28日)