|

|

| 手賀沼浄化 |

| 我が家の娘は、毎年夏休みに手賀沼に関わることを題材にして実験・観察を行っています。その一部を紹介します。 |

| 手賀沼の水をきれいにしよう!(平成15年8月) |

これまでの夏休みの自由研究から手賀沼の水やヘドロには養分がたくさん含まれていて、水草や モロヘイヤなどの野菜が良く育つことが分かった。しかし、この養分が手賀沼の汚れの原因になっている。水質検査の結果、場所によってCODやリン濃度の値は違うが、かなり汚れていると思った。 モロヘイヤなどの野菜が良く育つことが分かった。しかし、この養分が手賀沼の汚れの原因になっている。水質検査の結果、場所によってCODやリン濃度の値は違うが、かなり汚れていると思った。いろいろな水質改善活動の成果が少しずつ現れていて、手賀沼は日本一汚い沼から 一歩前進した。特に、利根川の水を手賀沼に流し込む北千葉浄水場の成果は大きいと思う。しかし、こんなことをしなくても飼育用の水槽の水のように自然界には、汚れをきれいにする力があるはず。手賀沼の湖畔にあるビオトープ(右写真)も自然の浄化能力を利用して沼の水をきれいにしようという目的があるようだ。 今年は、この自然界の水質浄化能力について調べたいと思う。 |

| 1 研究の目的 |

|

手賀沼の水が泥や砂利できれいになるかを調べる。

|

|

2 研究の方法

(1)準備

水槽(4個)

手賀沼の水 手賀沼の泥 砂利

クレソン エアーポンプセット

パックテスト(COD)

|

| (2)方法 ① 水の量を常に一定にするために、ビニールテープで、印をつける。 ② 二つの水槽に手賀沼の泥を入れる。  |

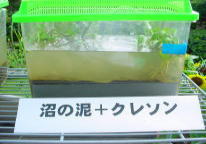

③ 泥を入れた水槽の一つにクレソンを植える。  ④ 一つの水槽に魚飼育用の砂利を入れる。 |

|

⑤ 何も入れない水槽を一つ用意する。準備した四つの水槽に手賀沼の水をビニールテープの印のところまで入れる。

|

⑥ エアーポンプのホースを四つの水槽につなぐ。

ゴミが入らないようにふたをする。

|

|

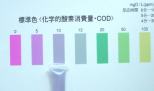

⑦ パックテストでCODを調べる。水の濁りも確認する。

|

[パックテストの使い方]

|

|

3 予想

泥や砂利が入ったのもは、飼育用の水槽のように、微生物のはたらきによってきれ いになると思う。特にクレソンを植えたものは、ビオトープのようになっているので一番きれいになると思う。

水だけのものは、初めの状態からあまり変化しないと思う。

|

|

4 結果

8月13日(水)

|

A 手賀沼の泥が入ったもの

・COD 13~20㎎/L

・水は大変濁っている。

|

B 手賀沼の泥とクレソンが入ったもの

・COD 13~20㎎/L

・水は大変濁っている。

|

C 砂利が入っているもの

・COD 13~20㎎/L

・水は濁っているが他よりきれい。

|

D 水だけのもの

・COD

13~20㎎/L

・水は濁っているが

A(泥)、B(泥+クレソン) よりきれい。 |

| 8月28日(木) |

A 手賀沼の泥 A 手賀沼の泥

・COD 10㎎/L

・水槽の内側が汚れてきたが、

上から見ると水はきれいに 透き通っている。 ミジンコがたくさんいる。 |

B 手賀沼の泥とクレソン

・COD 13~20㎎/L ・これも水槽の内側が汚れてきたが、

上から見ると水はきれいに透き通っている。 ミジンコがたくさんいる。

|

C 砂利

・COD 6~8㎎/L ・水槽の内側もあまり汚れていない。

水も透き通っている。

|

D 水のみ

・COD 13~20㎎/L

・8月15日から大きな変化は無い。

汚れが底に沈んでいる。

水槽の内側は少し汚れてきた。 |

|

結果のまとめ

CODの変化(mg/l)

|

| 6 考察・まとめ | |

|

|

|

A 手賀沼の泥

COD 6~8㎎/L  |

B 手賀沼の水とクレソン

COD 8以上㎎/

|

|

C 砂利

砂利の水槽には備長炭も入れてみた。

COD 2~4㎎/L   |

D 水のみ

COD 8以上㎎/L

|

|

6.水はそっとしておいた方がきれいになった。

また備長炭の浄化能力は大変優れているものと思われる。 |

|

| 今回の研究は微生物による水質浄化について調べたが、手賀沼の水や泥の中にはすでにたくさんの汚染物質が入っていて、そのままではなかなかきれいにならないことが分かり、手賀沼の水質浄化は簡単にはできないと思う。別の砂利を使ったり木炭を使うなどの特別な方法を取り入れなければなかなかきれいにならない。やはり自分達が気をつけて、汚さない努力をすることが大事だと感じた。 パックテストは温度や時間、浮遊物などの影響を受けやすくて測定するのが大変であった。しかし、この研究から手賀沼の水質浄化の難しさが分かり、やってよかった。来年は、水をもっときれいにする方法について詳しく調べてみたい |

|

7 参考文献

「だれでもできるパックテストで環境調べ」

岡内 完治 著 合同出版

|